NEWS / TOPICS

東京都内にあるトレーニング・ジム 「トータル・ワークアウト」を覗くと、多くの人が熱心にカラダを鍛えている。

トレーニング・ジムという名の通り、それぞれがパーソナル・トレーナーと共に、しっかりとトレーニングに向き合う姿勢が特徴的だ。

ケビン山崎が日本に「トータル・ワークアウト」を設立したのが2001年。それ以来、進化し続けるトレーニングは今や3450通りにもなるという。

そのトレーニングを一つ残らず落とすことなく技術として身につけ、日夜お客様に伝え、指導しているのが、トータル・ワークアウトのパーソナル・トレーナーだ。

彼らは、入社した時から決められたカリキュラムの元、トレーナー研修を受講する。中には、自分自身のカラダの変化を評価される「3週間トレーニング」の実施もある。とにかくこの期間はひたすらトレーニングと食生活の改善を行う。

自分自身の体験を元に指導するトレーニングは、何と言っても説得力がある。そして、指導経験を重ねていくトレーナー達は、3年間で一通りのトレーニングを学び、指導許可をもらえるよう取り組む。

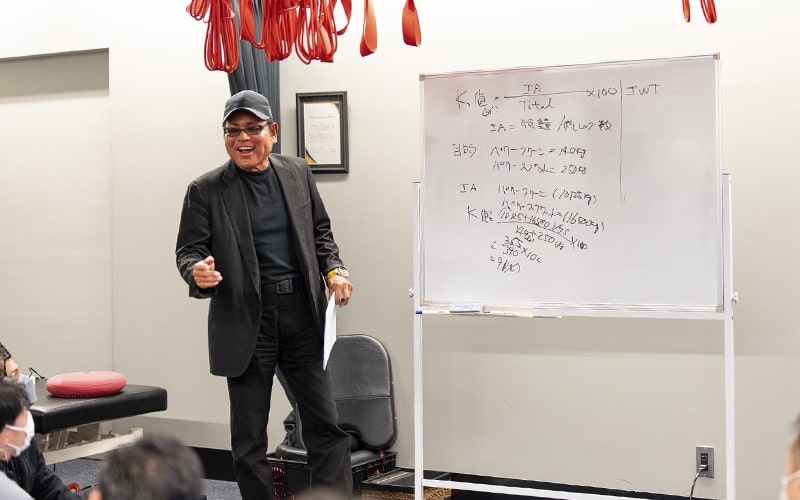

3年以降もブラッシュアップや進化したトレーニングをケビンが直接指導する「パーソナル・トレーナー養成講座」として学び続ける。

習得が難しいもの、指導が困難なものも多くある。さぞかし緊張感があるだろうと覚悟してその様子を見学させてもらうことになった。

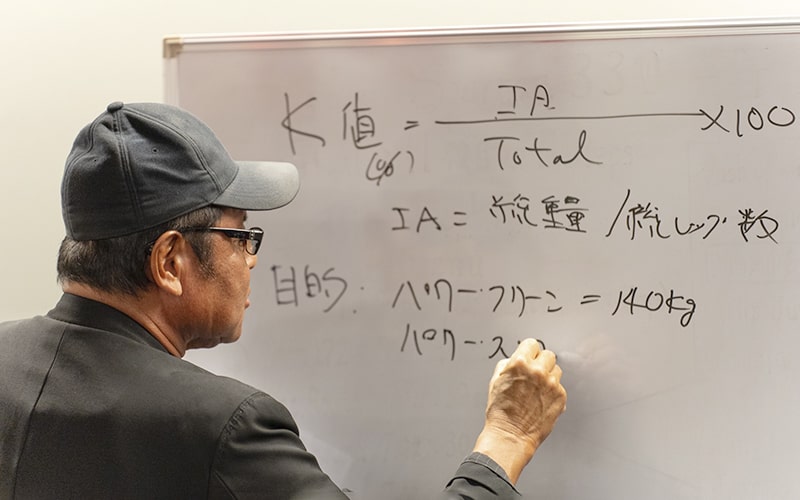

この日はベーシックなカラダの使い方を学ぶ日だった。

クイックリフトといって、2つ以上の筋肉を順番に使う、神経系のリフティングだ。高重量のおもりをただ挙上するために必死になるのとは違っていて、筋肉の使い方にこだわったリフティングだった。

そこにいるトレーナー達はみんな楽しそうだった。ああでもない、こうでもないと意見を交わしながら練習をしている。誰かが「今日はここまでにしよう」と言わなければ永遠に行っていそうなくらい。彼らはトレーニングが好きなんだなと一目でわかった。

きっと職業になるといろんなことが起きて、たくさんの気持ちになるだろう。それでも、彼等の根底には「トレーニングが好きである」ということが存在しているのだろう。

そして、こんなトレーナーにカラダを診てもらえるお客様と呼ばれる生徒たちは幸せだろうなと思った。

ケビンが今回パーソナル・トレーナーのみんなに伝授していたトレーニング内容は、素人の自分が聞いていても、面白く、非常に興味がもてるものだった。中でも印象に残ったのは「すべてのスポーツに適用できるパフォーマンス向上の施策」だ。

これはまた、次の機会に詳しく説明することにしよう。

我々日本人が「パーソナル・トレーナー」という言葉を耳にしたのはいつのことだろう?

それはまだ「ボディメイク」という言葉も聞きなれない時代、「肉体改造をマンツーマンで行うトレーナー」がいるというのを知った頃だ。

遡ること20数年前…。 現代のようにインターネットがまだ情報収集の主流になく、伝える手段がマスメディアのTVや雑誌、新聞だった頃、ケビン山崎はここ日本にパーソナル・トレーニング・ジム 「TOTAL Workout」を設立した。

それ以来、スポーツ選手や著名人を皮切りに多くの人たちがジムへ通うようになり、今や日常的にその重要性までが理解されるようになった。一種の社会現象とも言えるであろう。

この環境の中心にいるのは、あくまでもトレーニングを実施する人であることは間違いないが、常に隣で結果を導き、サポートする役目を担う「パーソナル・トレーナー」の存在があった。

ケビン自身もパーソナル・トレーナーとして活躍の場を広げ、ジムには多くの弟子達が集い、日本一のパーソナル・トレーニング・ジムを築いていった。

カラダの変え方をこれといって知らない日本人にとって、ケビンが打ち出したカラダづくりは実に画期的なものだった。年月とともにカラダづくりが多くの人に浸透し、日常的なものになりつつある現在、その手法は「TOTAL Workout」のメソッドひとつだけではなくなった。

そもそも、カラダづくりを含むフィットネスというものは、健康な人が取り組むものであることが定義なので、やや不調があったとしても病気にカテゴリーされない限り、医師の処方箋が必要ではない。

そのことからも、フィットネス業界に存在する「パーソナル・トレーナー」には国家資格がない。つまり誰でもなれるということだ。カラダづくりの専門家であるはずの「パーソナル・トレーナー」の地位向上が実現しないのも納得できる。

ただ、果たしてそれでよいのだろうか?

人生100年時代と言われる今だからこそ、人生をどう生きるか、ということはとても大事になってくる。切っても切れないのが「健康」だ。

病気じゃないから良しとする時代はとっくの昔に終了し、今となっては質の高い毎日を積み上げていく人生がスタンダードになろうとしている。パーソナル・トレーナーはそれを一人でも多くの方に届けることだと思う。ケビンは強くそのことを訴えてきた人だ。

そんなケビンは、1994年より指導者の教育に着手してきた。

日本人の体育学部を専攻している学生たちに将来の職業として「パーソナル・トレーナー」の存在を伝え、研修を始めた。

東京にトレーニング・ジムを設立して以降、2016年には満を持して日本体育大学とパートナーシップを結び、パーソナル・トレーナーの養成講座を開講した。コロナ禍で一時休講を余儀なくされたが、トータル・ワークアウトのパーソナル・トレーナーは研修という形で、以前と変わらず講義を受講することができる。

日々クライアントと実践する時間はもちろん大切ではある。しかし、こうして理論を学びトレーナー自身が成長し続ける環境があるというのは、ジムへ通う人々にとって安心を得られることだろう。

そのときの感覚や感情でトレーニングを組み立てるのではなく、しっかりとした理論とエビデンスのもと、「効率の良さ」を徹底して学ぶ。

そんなトータル・ワークアウトのパーソナル・トレーナーは質が良い。

そう言われる理由はここにあるのだろう。

今回は、前回に引き続き新しいプログラム STRIKE ARTS PROGRAM 【3D】 について詳しく説明することにしよう。

このプログラムは格闘技において、パンチとキックという大きく分けて2つの攻撃を元に構成されている。

このプログラムの開発者ケビン山崎は言う。「プロのアスリートが無意識にコントロールしている多くの技術をバイオメカニクス的に解説し、それを理解することで、一般の方やアマチュアのアスリートたちにも広く役立つことがあります。もちろんそれはプロのアスリートも例外ではなく、スランプに陥った際、回復への糸口となることは間違いありません。股関節のローテーションにおいて、インナーマッスルを正しく作動させることを目的としたメソッド Athlete Body Make Program をベースとし、格闘技におけるパンチとキックに応用させたSTRIKE ARTS PROGRAM 【3D】は、それぞれのパワーやキレの向上が期待できます。それだけではなく、野球のピッチングでいう球種に当たるパンチやキックを、変則的なものにできる技術の習得にもつながります」と。

プロアスリートとトレーニングを積み上げてきたケビン山崎ならではの観点から、一般的に健康を目的としてトレーニングジムに来る顧客でも、役立つカラダの使い方を学ぶヒントがここにあるかもしれない。

このプログラムは、下半身の力を上半身にうまく連動させるために、上半身の下部つまりLower Torsoの使い方を分かりやすく導入すること(クランチ)にフォーカスしたプログラムになっている。主に股関節のローテーションをする際に、一旦骨盤を前傾させて内旋筋群と外旋筋群を作動、ほぼ同時に腰方形筋を使ってクランチする(側屈)。その効果が出力される方向に力が行きはじめ、一瞬戻って、また出力されるという小さな動きが入る。これがパワーや安定感、キレにつながり、使い方次第では動きに変則感を与えることが可能になるということだ。

ここからは、パンチではストレートとフック、キックではハイキックを例にして説明しよう。

【パンチ】

Straight/Hook

|

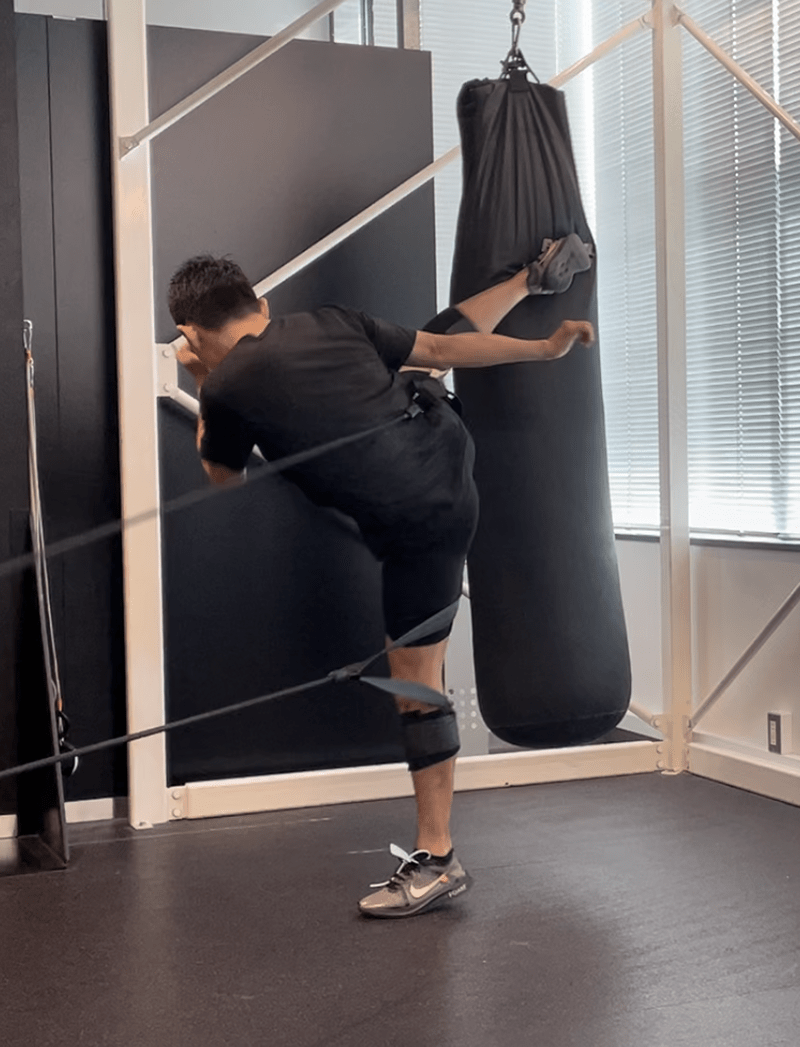

※オーソドックス Straightをバイオメカニクス的に分析し、筋肉の連動を意識的に行うため、VPX(チューブ)とKnee strapを使用する。これらは、前方への動きをわざと制御し使用部位を意識しやすくするという特徴がある。感覚的にはねばりを感じ取ることが可能。それらで得られるものは、股関節のパワーと安定性の向上になる。 |

|

| ※オーソドックス Straightをバイオメカニクス的に分析し、筋肉の連動を意識的に行うため、VPX(チューブ)とKnee strapを使用する。これらは、前方への動きをわざと制御し使用部位を意識しやすくするという特徴がある。感覚的にはねばりを感じ取ることが可能。それらで得られるものは、股関節のパワーと安定性の向上になる。 |

For Power

後方(右)股関節にVPXとKnee strapを装着

後方(右)股関節に重心を乗せ、Lower Torsoをクランチ

後方(右)股関節を内旋筋群によって前傾させ、ほぼ同時に腰方形筋でクランチしながら右股関節で床方向にプッシュ。そして体重を前方(左)股関節に移動し、前方(左)のLower Torsoをクランチさせた力をStraightにつなげる。

For Stability

前方(左)股関節にVPXとKnee strapを装着し内旋/外旋時の使用筋肉意識の向上とプッシュ時にテンションをかける。プッシュの意識をより高めるためには、KOHの使用もおすすめ。この動きが良くなると、動きがタイトかつシャープになる。

【キック】

High Kick

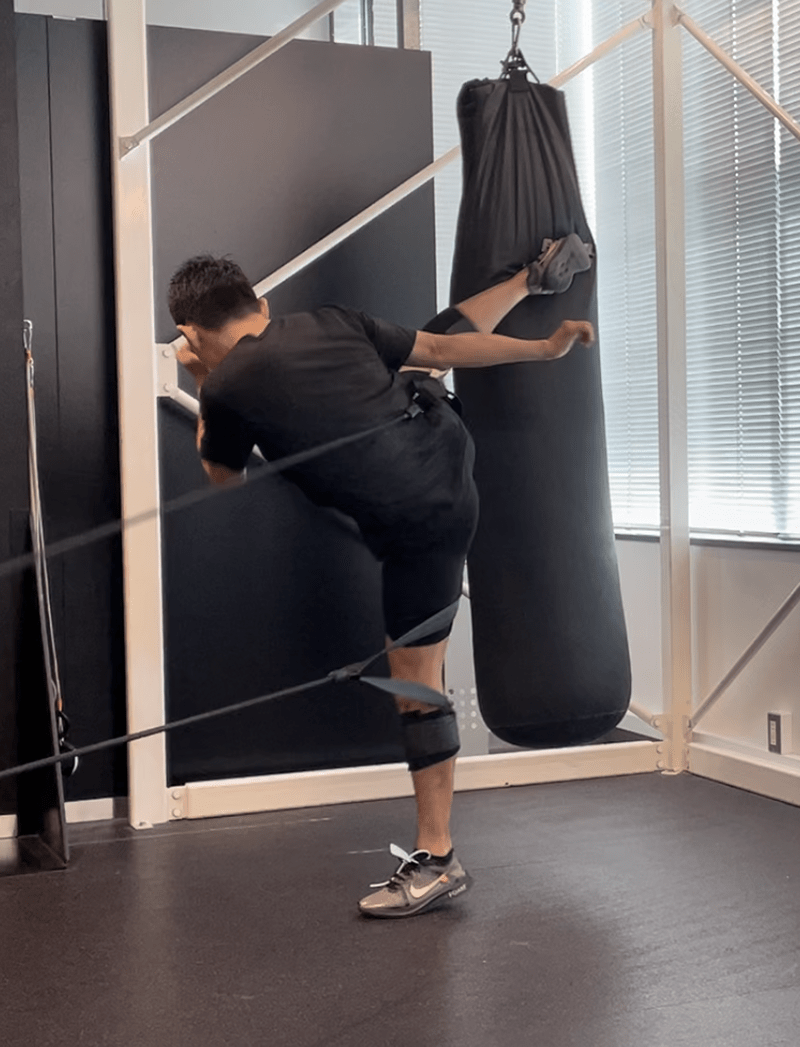

|

Sprint Cordを使用。 軸足は床反力を利用し、股関節を外旋させる。軸足側の肩甲骨は外旋、反対側の肩甲骨は内旋させる。蹴る脚の付け根から突き出すようにしてKickをする。※Sprint Cordは斜め下から引っ張るようにする。 |

|

| Sprint Cordを使用。 軸足は床反力を利用し、股関節を外旋させる。軸足側の肩甲骨は外旋、反対側の肩甲骨は内旋させる。蹴る脚の付け根から突き出すようにしてKickをする。※Sprint Cordは斜め下から引っ張るようにする。 |

上記のように、パンチとキック時に使用する筋肉を正しく意識することで、パワーアップや安定性、変動的な動きが可能となり、攻撃に幅を持たせることができる。

紹介したのはごく一部だが、自分自身の癖やうまくいかないポイントを解明してもらい、それぞれのエクササイズを行うことで、確実に成長していくことができるだろう。

これまでにもケビン山崎はアスリートのトレーニングを一般の人にも推奨してきた。「強度の低いアスリート」として位置づけられた一般の人というカテゴリーは、カラダの使い方を進化させることで、今よりもワンランク上の日常を過ごせるようになるということは言うまでもない。

中でも、自分自身が趣味として続けているスポーツのパフォーマンス向上は分かりやすいベンチマークとなり、同時にやる気を向上させるため、我々のような一般的なスポーツ愛好家としては、トレーニングに取り組む明確な理由が成立する。自分自身のカラダの使い方を理解し、アスリートレベルまでその能力を引き上げたいという考え方になる人も少なくはない。

ケビンのクライアントはトレーニングの特性上、格闘家が多く募るようになった。筋力、瞬発力、持久力、コーディネーションなど高いレベルで全てを必要とする格闘技は、アスリートのみならず、人間の持つフィジカルと直結しているといっても過言ではないだろう。そこでケビンは、長年の経験とプロアスリートのエビデンスからなる『STRIKE ARTS PROGRAM 【3D】』を開発した。全6回というコンパクトなプログラムだが、誰でも受講できるというわけではない。 ケビンが提案する別のプログラムに 『Athlete Body Make Program』というアスリート向けにつくったトレーニングを一般の方へ提供する上級者向けのプログラムがある。この「アスリートボディを目指す」つまりは、カラダの使い方に特化したトレーニングを受講した方に参加の権利があるというのだ。

それでは、『STRIKE ARTS PROGRAM【3D】』について解説しよう。

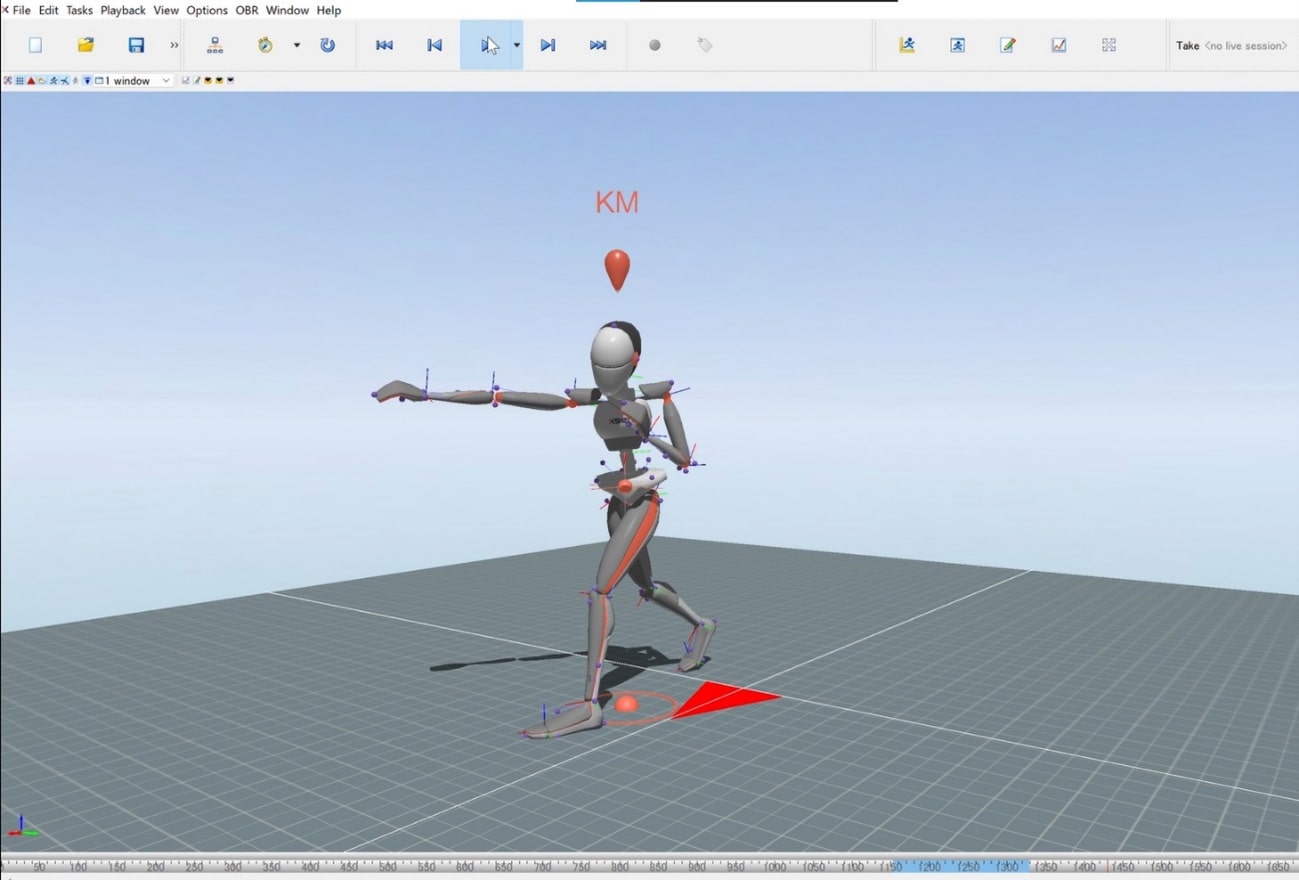

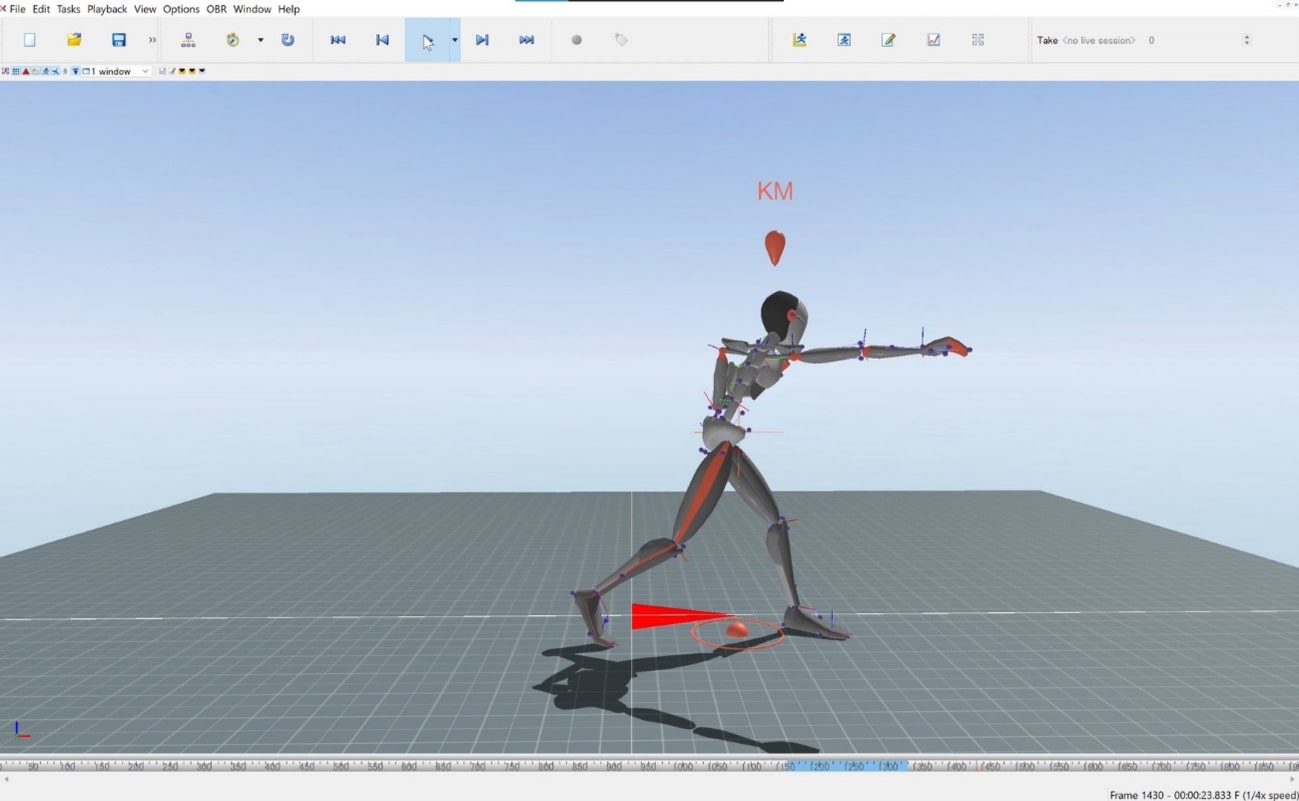

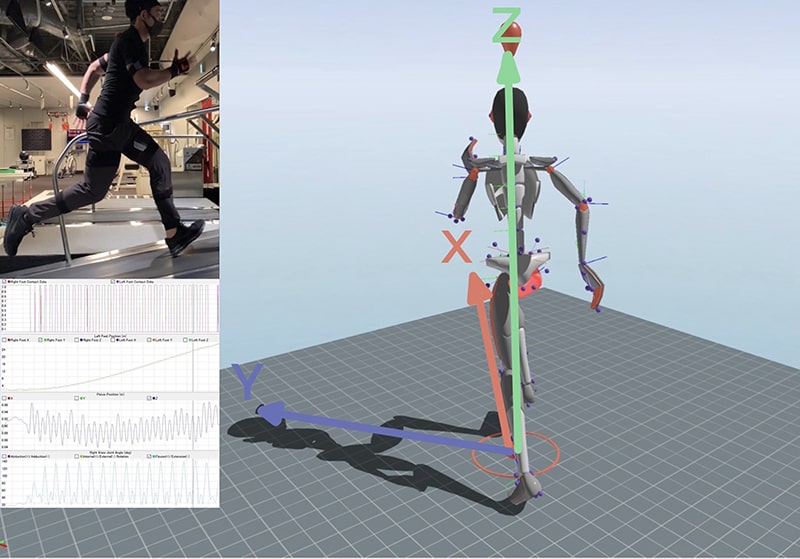

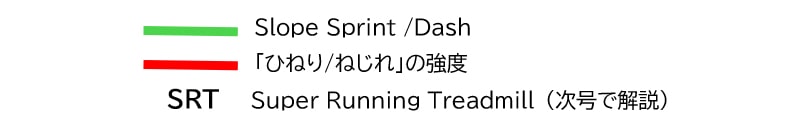

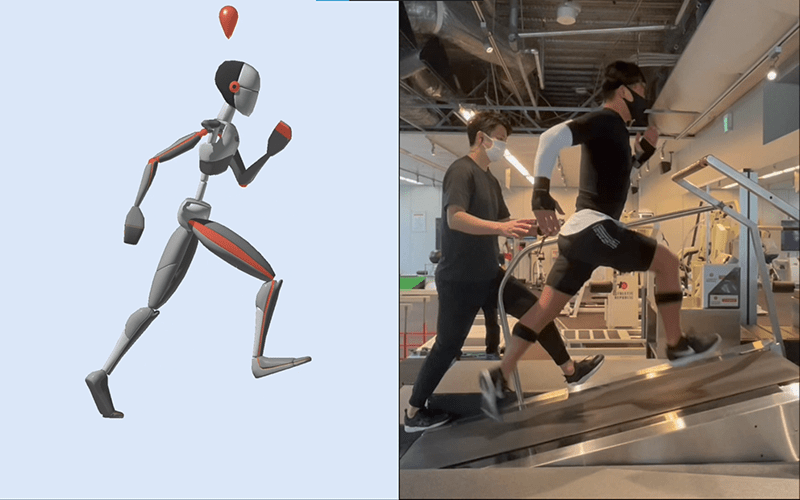

プログラムの名称に【3D】という言葉が含まれているように、格闘技における動きを3Dにて動作分析することで、基準値と自分との差を明確にし、取り組むべきトレーニングのチョイスに役立てることが目的となる。

このプログラムで得られるトレーニング効果は、パンチとキックにおける打撃力の向上。パンチにおいては、下半身から上半身へ、キックにおいては上半身でいったんつくり出した力を下半身へ戻すという工程を通る。その過程では、骨盤に直結している部分(腰方形筋)を使うことが重要ポイントとなるが、これはカラダを側屈させることでしか実現できない。この動きが見落とされがちだという。

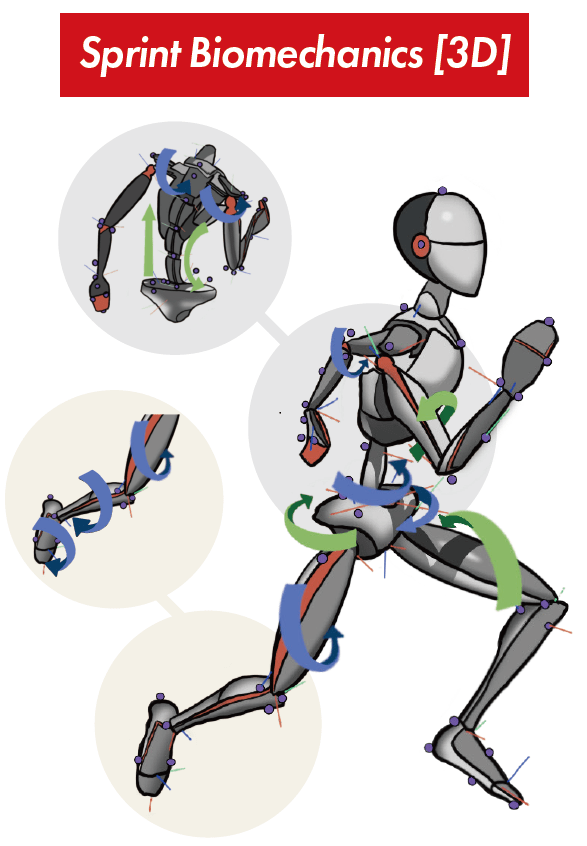

これらの動きを確認するには、立体的な指標でみる必要性がある。平面だと確認することはできない。用いる3D測定器はXsensといって、動きを立体的に可視化して数値化できる。

測定された数値は基準値に比べてどのくらいの差があるのか?を瞬時に解読可能で、トレーニングの方向性を明確にしてくれる。

劣る部分が理解できたら、補強のためにエクササイズを実施する。ケビンは長年ありとあらゆる格闘家とトレーニングを実施してきた。そのエビデンスを元に構築されたパンチとキックそれぞれのドリルは、すべてVPX、shoulder harnessを使用するものとなっている。

6回から成るプログラムの初回と最終回には、プロの格闘家が同席し、動きの確認をしてくれる。よってスキルへの変換をダイレクトに実行可能というわけだ。

次回のTOPIX記事では、より詳しくSTRIKE ARTS PROGRAM 【3D】を解説します。

ここでは前回に引き続き、ケビン山崎が近年のトレーニングを解説し、パーソナル・トレーナーの未来を予測します。

(前回の記事“ケビン山崎が語る 「パーソナル・トレーナーの歴史と未来予想図 ①」”はこちら)

【HISTORY(近年におけるムーブメント)】

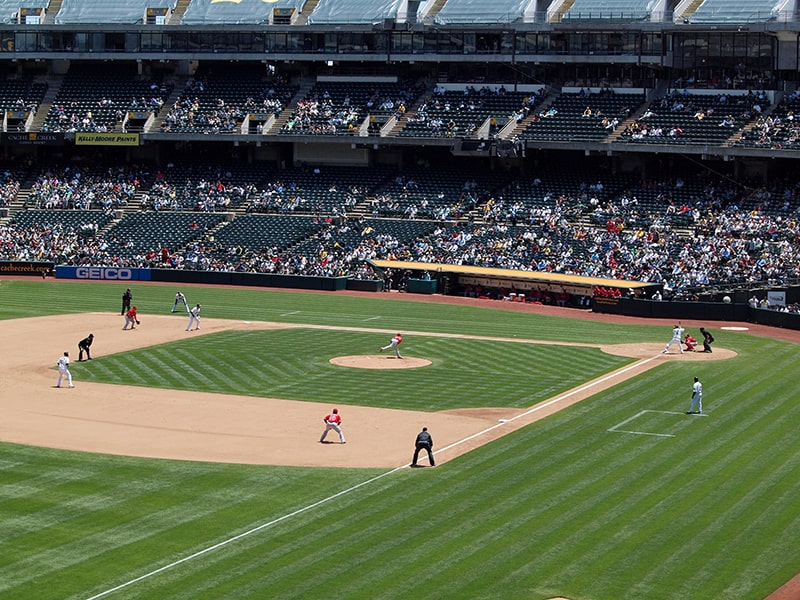

1990年代半ばのアメリカでは、特に西海岸を中心にNFL/AFCやNBA、MLBなどのスポーツの人気に拍車がかかり、ほかにも格闘技(UFC)も注目を集めるようになりました。そして、これらのスポーツ界において、ウエイト・トレーニングブームがやってきます。

やがて、アスリートたちは増強させた筋肉を持ちながらも優れた動きができるカラダにするために、「神経系トレーニング」を取り入れるようになりました。

しかし、2010年代初めにはそのブームに陰りがみえ始めるという、これまでと同じような現象が繰り返されました。

アメリカのスポーツ界では、その頃からMLBは「Statcast」や「TrackMan」、NFLやNBAもそれぞれ独自のシステムを用いて、ボールや選手の動きを高速かつ高精度に分析する取り組みが始まりました。この動向はさらに加速し、2020年代には選手の動作を3D計測する技術が開発される段階にまで発展しています。

2000年代

スポーツ業界にウエイト・トレーニングが取り入れられる

神経系トレーニングが開発され、導入される

スポーツ界には、ボールや選手の動きを高速、高精度に分析するソフトが導入される

インナーマッスルの研究が始まり、計測も3Dへと進化

【今後の日本におけるフィットネスの展開】

ウエイト・トレーニングだけを行い、アウターマッスルばかりにアプローチしているようでは、もはやこの業界では通用しません。

下半身は下半身だけ、上半身は上半身だけと分けてトレーニングを行うのではなく、下半身から上半身への連動性を高めるトレーニングが重視される時代になっています。

つまり、下半身から上半身への連動や股関節のインナーマッスルの使い方など、インナーマッスルとアウターマッスルの関係性を、より立体的に考えることが重要となっています。

フィットネスにおいても、このような動きが重要であることは容易に想像されます。

単に筋肉を鍛えるだけでは、姿勢を改善したり、躓くのを防いだりすることはできません。実際には、神経伝達を向上させること―― つまり、神経系のトレーニングを行うことで、パフォーマンスが上がるのです。

パフォーマンスの向上は、筋肉量の増加と比べて日々の感覚で確認しにくいため、モチベーションを維持して成果を出すためには、可視化や数値化することが必要です。

そこで役立つソリューションが、動作分析や解析です。これらはトップアスリートだけのものではなく、今や私たちの日常を充実させるための重要なツールになりつつあります。

1980年代のアメリカでは、ハリウッドスターやスポーツ選手などの特別な人が自身の職業のために取り組み始めたカラダづくりが話題を呼び、専属のトレーナーを付ける「パーソナル・トレーニング」が生まれました。

後に私の職業となる「パーソナル・トレーナー」は、その専属のトレーナーを指します。私も自らのカラダづくりを通じて自信を得たり、健康面での恩恵を受けたりすることで、活動の幅が広がったことを実感してきました。

アメリカにおけるフィットネスは、ビジュアルの変化を追求することからスタートしましたが、高額な医療保険制度の後押しもあり、健康産業の大きな柱として花開きました。フィットネスは多くの人々におけるライフスタイルの一端に存在するものとなり、特別なものから日常的なものへと進化を遂げてきたのです。

それは日本でも同様です。2000年にアメリカからパーソナル・トレーニングが上陸し、20年の歳月を経て、一般化するとともにパーソナル・トレーナーという職種が世の中に認知されるようになりました。私が「パーソナル・トレーニング」を日本に持ち込んでから、それが社会現象として定着するまでにはそれほど時間はかかりませんでした。カラダづくりに取り組む人が増え、健康志向が高まる中で、今なおパーソナル・トレーナーの数は増加し続けています。

しかし、一方で対象とするクライアント(顧客)が健常者であることから、パーソナル・トレーナーは専門家としての資格を持たずとも、その指導に携わることができます。そのため、パーソナル・トレーナーは、個人の意思次第で職業として成り立っているというのが現状です。

フィットネスの先進国といわれるアメリカは、日本よりも約10年先を行っているとされてきました。しかし、私の見解では、今やその差は3~5年程度に縮まっていると思います。方向性は間違っていなかったといえるでしょう。だからこそ、私たちは今後もアメリカのフィットネスのトレンドを未来予想図として捉えながら、日本に合わせたフィットネスを創り出していきたいと考えています。

【HISTORY(USA)】

アメリカの1970年代といえば、女優のジェーン・フォンダの時代です。1971年の『コールガール』、『帰郷』、『チャイナ・シンドローム』などのヒット映画を連発し、エアロビクスダンスを全米中に広めた第一人者です。当時のウエイト・トレーニングといえば、アーノルド・シュワルツェネッガーに代表されるボディビルダーの間でのみ行われるものでした。

しかし、流行は必ず下火になるものであり、1980年に入るやいなやエアロビック・エクササイズは定番化されたものの、その勢いはウエイト・トレーニングの方向へと移っていきました。ウエイト・トレーニングは次第にボディビルダーたちだけのものではなくなり、ハリウッド映画界への進出も手伝って大きく注目され、1990年代半ばには野球やバスケットボールなどのスポーツ界にも広がっていきました。

この頃のハリウッド映画では筋肉系俳優によるアクション作品が非常に人気でした。代表的なものとして、シュワルツェネッガー主演の『ターミネーター』シリーズや『コマンドー』、シルヴェスター・スタローン主演の『ロッキー』シリーズや『ランボー』シリーズなどがあります。このジャンルは1990年代半ばまで盛んでした。

1970年代

空前のエアロビクスブーム

『有酸素運動が主流』

ウエイト・トレーニングでMuscle Bodyが人気に

『無酸素運動が主流』

【HISTORY(JAPAN)】

日本のフィットネスシーンでは、1970年代から1980年代にかけてフィットネスクラブの三種の神器といって、どのクラブへ行っても「スタジオ、ウエイト・トレーニング、水泳」の3つが中心でした。1990年代には、その中でもスタジオのエアロビクスダンスが主要なエクササイズとなっていました。 そして2000年に入るやいなや、ウエイト・トレーニングがTOTAL Workoutを中心にブームとなり、野球などのスポーツ界にも大きな影響を与えるようになりました。そこで中心的な存在となったのが「パーソナル・トレーナー」です。

1970年代

三種の神器(スタジオ・ジム・プール)が揃うフィットネスクラブが出現する

エアロビクスが人気を集める

ウエイト・トレーニングブームで『パーソナル・トレーニング』がスタート

ケビン山崎が語る 「パーソナル・トレーナーの歴史と未来予想図 ②」 へ続く

ケビン山崎が日本に「Personal Trainer」という職業を成立させるため、トレーニングジム「TOTAL Workout」を設立したのは2001年、今から22年前のことだ。それまでに彼自身がアメリカで15年の時をかけて努めてきた「Personal Trainer」は、特別な職業ではなく、人々の人生がより質の高いものへと進化するのに、なくてはならないものだった。

そんなケビンが日本にやってきた時、目にした光景はとても不思議なものだった。勤勉で頭脳明晰な日本のサラリーマンたちはうなだれるように電車へ乗り、ほとんどの人がぐったりと眠っているではないか… ケビンは思った。「筋肉が少ないなぁ」と…。

その頃、アメリカにいるケビンのクライアントは、朝早くからジムでカラダを鍛え、仕事を終えてからディナーを楽しみ、そのあと奥さんと一緒に映画を観に行くという日常を過ごしていた。1日を実に有意義に過ごし、人生の密度を濃くしていたのだ。だからこそ、通勤と仕事に身を費やし、疲れ切っている日本人を見て、「体力という名の活力を手にして欲しい」 そう思ったと言う。

活力はいわゆる「代謝」という運動生理学に当てはまり、筋肉量と比例する。つまり、食べたものをエネルギーに変える力=「代謝」を上げることで活力が生まれる。その「代謝」は筋肉で行われていることから、筋肉量を増やすことで「代謝」を向上できる。ケビンが「Personal Trainer」を日本に根付かせたいと思ったのは、多くの日本人の活力を上げるためだったのだろう。その日から自身のトレーニングメソッド「TOTAL Workout」を正しく伝授し、多くの人のカラダを変えられる「Personal Trainer」の育成が始まった。

カラダづくりは時代背景に左右されるとケビンは言う。その時代における美の定義や、生活様式、ちょっとした流行がニーズになる。よって求めるカラダは時代背景の上に成り立つというわけだ。

ケビンが日本で「TOTAL Workout」を始めた当初、トレーニングはまだ非日常な習慣であり、アメリカの要素が強かった。だからこそ彼は、これまでアメリカで培ってきたトレーニングそのものを再現した。引き算の考え方が強い日本人にとって、アメリカ式の足し算がベースのカラダづくりはとても新鮮だった。そして驚くほどの結果に「TOTAL Workout」のトレーニングは一躍注目を浴びることになる。同時に伝道師となったケビン山崎も時の人となる。

22年経った今、多くの人がトレーニングの重要性を知り、実行するようになった。そして、トレーニング指導をする「Personal Trainer」という職業の知名度も一般化されたのだ。

「TOTAL Workout」に所属するPersonal Trainerたちは、入社してから怒涛の研修がスタートする。3450種類にも及ぶトレーニングを一から学び、クライアントに提供するまで、試験やアシスタントを繰り返し、合格を積み上げていく。多くのエビデンスと確固たる理論に基づいて、クライアントを最短で最大の結果に導く。

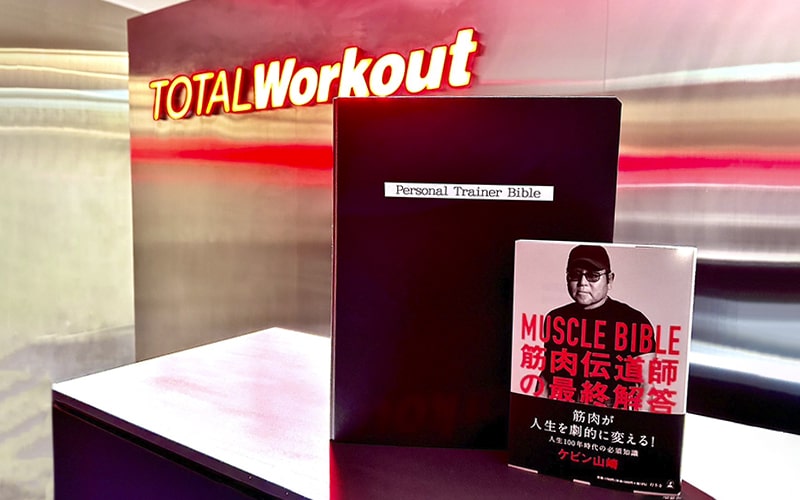

ケビン山崎は、カラダづくりのプロフェッショナルを妥協することなく育成してきた。そんなケビンがこの度、満を持して形にしたのが 【Personal Trainer Bible】だ。

200ページに及ぶこのBibleの特徴は「相手のために考える力を身につける」にフォーカスしたユニークな教科書になっている。一つひとつの項目に対して「自分ならこうする」というケーススタディを刻んでいく形になっている。勿論Bibleの要素は崩していない。細かく刻まれたトレーニングマトリックスを、ルールに従って自分なりに組み立てていくのだ。そうすることで「TOTAL Workout」を徹底して理解することができる。どんな人でも、一人前の「Personal Trainer」にたどり着ける。

『生まれ変わってもまた、この職業につきたい。』

そう教えてくれたケビンの言葉が「Personal Trainer」の魅力を物語っていた。

前回に引き続き、アスリートから一般のフィットネスを実施する方々まで、数多くのカラダづくりに携わり、常にトレーニングを進化させてきたケビン山崎氏に「新しいフィットネス」について語ってもらった。

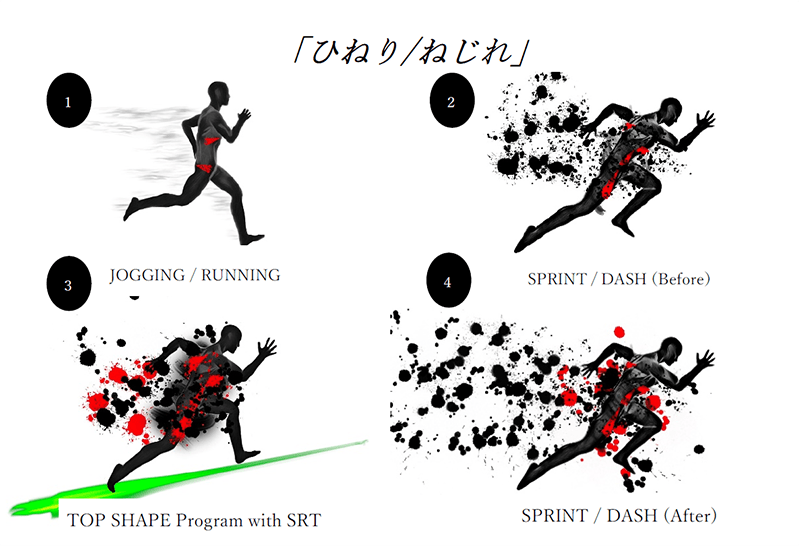

直線的な動きだけではなく、「ひねり/ねじれ」を正しく導入することで、意識的には動かせない筋肉を動かす能力が向上し、カラダの変化がより短時間で得られるというメソッドを元に、今回はその理論をより深堀していきたいと思う。

そもそも、僕が言う「ひねり」や「ねじれ」には独自の定義があります。

ここでのキーワードは「ひねり」というものです。この「ひねり」が内側(インナー・マッスル)から作動されるということです。

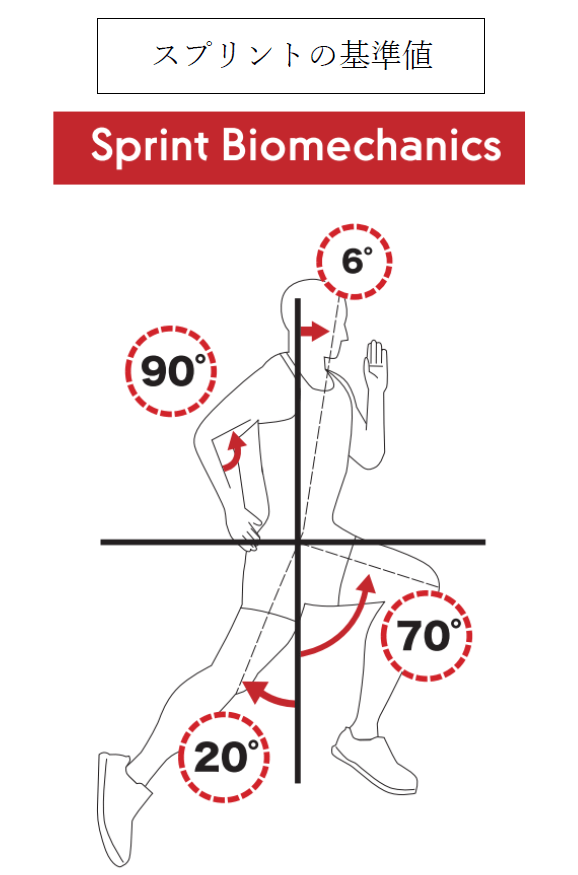

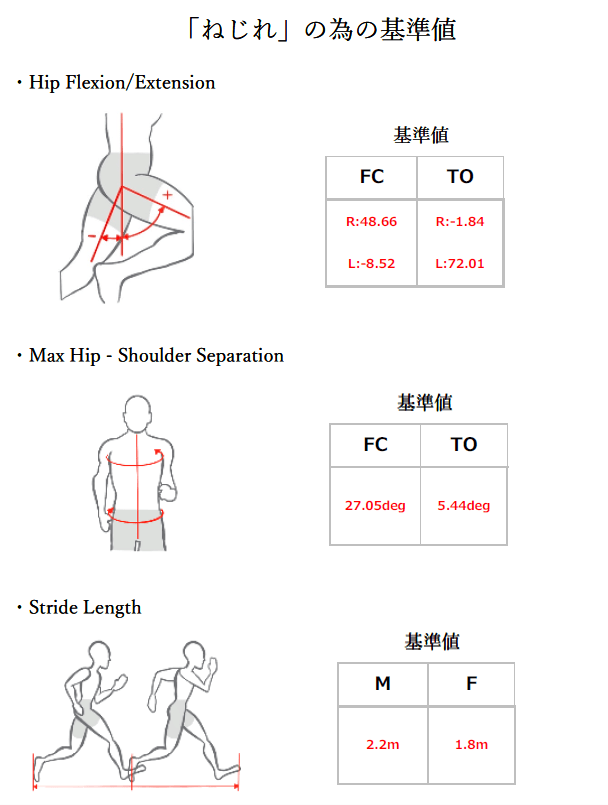

少し難しくなりますが、この内側から「ひねる」ということにおいて、股関節から体幹、そして肩甲骨へと力を連動していきます。ここでうまく捻れているかのチェックポイントがあります。代表的な物にHip Flexion/Extensionの角度、Hip-Shoulder Separation(Golfで言うX-Factor)の角度、そしてStride Length(m)の3ポイントです。このチェックポイントにある意味合格するならば、カラダは十分に捻じれていることになります。この数値には平地(図2参照)とSlope(坂道)(図3参照)の2種類があり、勾配は10~25(%grade)です。

例えば、タオルを絞る時、両端を持って絞るのと、中心近くで絞るのとでは、後者の方が絞りは強くなります。これは平地でダッシュするのと傾斜でダッシュすることに置き換えることができます。100mダッシュの場合、スタートから前半はエネルギーを貯めるために前傾姿勢で走ります。

(図2)

(図2) (図3)

(図3)※ FC:右足着陸 TO:右足離陸

※ 対象者:男性30名、女性10名の計40名。トレーニング歴は5年以内で主に週2回のウエイト・トレーニング、ヨガ、ピラティスを行っている。

TOP SHAPE Programでは「筋トレ」を筋肉量トレーニングと筋力トレーニングの2つに定義します。

● 筋肉量トレーニング

TOP SHAPE Programでは意識し難いインナー・マッスルにアプローチできるので、アウター・マッスルとともに全筋肉総動員で「ねじれ」によって代謝を上げることができます。

● 筋力トレーニング

TOP SHAPE Programは意識し難いインナー・マッスルを、より意識するためのトレーニングであるため神経系トレーニングと言えます。また、トレーニングを通してより多くのインナー・マッスルがコントロールされ、カラダの中心から多くの「ひねり」効果を生み、インナー/アウター・マッスルが生む力とともにより多くの「キレ」、そしてパワーが生まれるのでスピード・トレーニングとも言えます。

パワー =

力(インナー/アウター・マッスル)

× スピード(ひねり/ねじれ)

パワー = 力(インナー/アウター・マッスル) × スピード(ひねり/ねじれ)

TOP SHAPE Programはフィットネス効果(体脂肪率減少)と神経系トレーニング効果を同時に得ることができるプログラムです。

関節に関してもウエイト・トレーニングでは、一つ一つの筋肉にアプローチするので、その周りの関節も一方向からのみ負担がかかるのに対し、TOP SHAPE Programでは股関節、肩甲骨への負荷は内/外旋を通して起こるので、関節への負荷は偏ることが少ないのです。

その結果、関節回りの可動域が増えます。

TOP SHAPE Programとエネルギー消費量の関係性も重要です。

200m走を好む人は少ないと思います。その理由は、後半100~50mでカラダは糖質中心のエネルギー・システムから乳酸系エネルギー・システムへと変換し、エネルギーを出し続けることが困難になるからです。しかし、SRTで速度と傾斜角度を変化させることで、10秒以内に乳酸エネルギー・システムに入ることが可能となり、乳酸エネルギー・システムにとどまる時間を最小限で効率の良いものにできます。その結果、乳酸エネルギー・システムから来る不快感も最小限にすることができます。

最も効率よく最大のエネルギーを出す、即ちミトコンドリアを最大限増やすためには、第一エネルギー・システムだけではなく、第二エネルギー・システムに入ることが重要です。

最大のエネルギーを出す =

第一エネルギー・システム(80%)

+ 第二エネルギー・システム(20%)

最大のエネルギーを出す = 第一エネルギー・システム(80%) + 第二エネルギー・システム(20%)

となり、当然ながら心肺機能の向上にも繋がります。

TOP SHAPE Programで最大限の結果を出すためには、通常のランニングマシンではなく、高速/高傾斜でのスプリント/ダッシュができるスーパー・ランニング・トレッドミル(SRT)が有効です。

Super Running Treadmill(SRT)

※特徴:Sprint / Balance Training | 速度 0〜48km/h | 角度 -35%〜+35% | 耐荷重 300kg | 前後走行可 | 動作分析システム搭載

✅ 選手及びRecreational Sportsを行っている人達が中心だったが、今では幅広い年齢層(4歳~上限なし)の身体能力向上と機能改善

✅ パワー、スピードのトレーニング効果が通常のトレーニングよりも10~25%アップ(走力向上、瞬発力向上、キレ増加)

✅ 短時間でカラダの変化を体感できる

(図4)

(図4)

ケビン山崎は、37年以上の年月、トレーニングで多くの人のカラダを変えてきた。

一般の人からプロのスポーツ選手まで。我々が彼から学びたいことは、おそらくその進化の過程から得た現在の有益な結果をもたらす最新のトレーニングだと思う。

今回は、あえてスポーツ選手ではなく、我々一般人にとっての最新のトレーニング。つまりは「新しいフィットネス」について、2回にわたって彼に語ってもらった。

カラダには640の筋肉があり、数では90%がインナー・マッスル、10%がアウター・マッスルで重量ではほぼ1:1の割合です。皆さんに馴染みのあるウエイト・トレーニングでは、実はインナー・マッスルに影響を与えていません。

実はインナー・マッスルとアウター・マッスルとの関係性は一方通行なのです。即ちインナー・マッスル始動でトレーニングをするならば、その効果はアウター・マッスルにも影響しますが、逆にアウター・マッスル始動でトレーニングするならば、インナー・マッスルにはほとんど影響を与えません。

その理由は、インナー・マッスルは不随意筋で意識して動かすことが難しい筋肉だからです。

カラダに効率良く、大きな影響を与えることのできるトレーニングは、インナー・マッスル始動であることが重要となります。より多くの筋肉にアプローチしているだけではなく、今まで意識できなかった筋肉を意識できるので、

・ウエイト・トレーニングにおいても、筋肉総動員でトレーニングするのでより高重量を挙上できます。

・インナー・マッスルはアウター・マッスルを起動、そして活性化させます。

例えば、畑全体の10%だけ何回も耕して穀物を収穫していると、畑の質も悪くなると同時に穀物の質も悪くなり、収穫量が減ってきます。これはトレーニングにおいても同じで、同じ10%のアウター・マッスルばかりのトレーニングでは、その結果も減少してリバウンドもしやすくなります。

では、どのようなトレーニングがインナー・マッスルを始動させ、アウター・マッスルを活性化させるのでしょう?

インナー・マッスルは、アウター・マッスルのような収縮運動だけではなく、インナー・マッスル特有な「ひねり」という動作があります。それ自体は大きなエネルギーをつくりませんが、「ひねり」は旋となり、アウター・マッスルとともに大きなエネルギーを生む「ねじれ」へと変遷します。

インナー・マッスルの多くは脊椎の回りに存在しているので、それらを意識できるならば、カラダの中心からより多くの「ひねり」効果を生むことができます。この「ひねり」を最大限に生むトレーニングにスプリント/ダッシュ・トレーニングがあります。日本ではあまり馴染みのないトレーニングですが、アメリカでは既にフィットネスの中でも定着し、浸透しています。

ここにアウター・マッスルだけではなく、インナー・マッスルにも同時にアプローチできるトレーニングが編み出されました。それはスプリント/ダッシュをベースにしたトレーニング・プログラムで、TOP SHAPE Programと言います(下図参照)。

スプリント/ダッシュ・トレーニングやインナー・マッスルの「ひねり」など難しそうに聞こえるかもしれませんが、一般的にダッシュをしたことの無い人は居ないと思います。(例えば、小学校の運動会など)。TOP SHAPE Programは、その状態からスタートすれば良いのです。Programのプロトコール(メニュー)数は300あり、Basic Programでは50で、パーソナル・トレーナーとともに週2回、各30分、2週間で習得することができます。このTOP SHAPE ProgramのBasic Programの結果は、週2回、各60分。30週間のウエイト・トレーニングによるフィットネス効果に匹敵するものです。

TOP SHAPE Programを以下の対象者に実施しました。対象者は男女各5名で合計10名です。トレーニング歴は5年以内で主に週2回(各60分)のウエイト・トレーニング、ヨガ、ピラティスを行っている方を対象としました。結果は、

体重 -2.62㎏

体脂肪 -2.26%

腕裏 -2.2㎜

腕表 -1.3㎜

肩下 -2.2㎜

腹部 -4.1㎜

腹囲 -6.5㎝

大腿 ‐2.2㎝

(実績値:2022/6/30)

この図は走り方に応じて「ひねり/ねじれ」の強度が変わり、より大きなエネルギーを生み出すことを表したものです。

❶はジョギングやランニング時の「ひねり/ねじれ」を赤色で表現しており、❷のようにスプリントやダッシュになることで、よりその力が強まることが見て取れます。❸は地面の傾斜を上げることで筋肉の使い方を学ぶことが目的で、かつ習得した際にはとても大きな「ひねり/ねじれ」を感じることができるTOP SHAPE Programを示しています。そうすることで❹のように、より大きなエネルギーを出せるようになります。

気休めや思い込みだけでトレーニングをして、やらないよりはやった方が少しは自分のためになる。そう思いながらトレーニングに取り組んでいる人がいるのなら、、私は声を大にして言いたい。

「ぜひ一度、ケビン山崎のトレーニングを受講してみてほしい」と。。

大人になって、何か新しいことを発見するような機会があまりにも少なくなったことに気づくだけでなく、自分の可能性の大きさを知ることができるからだ。

ケビン山崎の新メソッドがプログラム化された「Athlete Body Make Program(ABMP)」は、一般の人でもプロアスリートのトレーニングが体験できる内容になっている。

これまで「くせ」だと思っていたことや、「できている」と思っていたカラダの各部位への意識が180度違っていたことを知るだけでなく、「なぜプロアスリートがそこまでトレーニングと真剣に向き合うのか」を感じ取ることができるのが特徴だ。

プログラムが公開されたのは2021年。公開されてから最も早い段階でこのプログラムを受講された男性のお客様に、今回はその内容を振り返ってもらった。

彼はアマチュアながらもゴルフの腕前はプロ並みで、多忙な中でも週2回のトレーニングを欠かさず、健康や美しいカラダを目指すことは勿論、ゴルフにおけるパフォーマンスの向上も目的として質の高いフィットネスライフを送っていた。その彼がケビン山崎とトレーニングしたいと思った理由は、ゴルフにおけるパフォーマンスを磨きたいことと、その分野の一流に触れてみたかったからだと言う。

全9回、1回2時間半のプログラムを終え、生まれ変わった下半身の動きをうまく上半身へつなげるため、4回の追加プログラムを実施した。

その結果、非常にシャープでカッコよいゴルフスウィングを習得し、ドライバーの飛距離アップ、重心の安定したミート率アップ、体幹部への意識向上、そして大きな副産物として、ウエイト・トレーニングでの重量もアップしたという。

勿論、楽々とこれらの能力を手にしたわけではなく、プログラム期間中の大半が苦戦続きだった。

その中でも、股関節に重心を乗せるということには手を焼いた。本人的には、今までもこの部分にはひと際意識を傾けており、その動きを実践していたという。しかし、それは本来の『重心を乗せる』こととはかけ離れていた。自分ができていると思っていたことが実は違っていて、それを修復するには相当な時間を要するし、ある意味センスも問われるだろう。大の大人がこんな小さなことに長い練習時間を費やす。ミリ単位でこだわるケビンに対し、焦る気持ちと葛藤が続いた。

アシスタントについていたトータル・ワークアウトの倉品トレーナーは、そのころを振り返り印象に残ったことを語ってくれた。

「“Power = インナーマッスル × アウターマッスル”という定義のもと、不随意筋として作用するインナーマッスルは、随意筋であるアウターマッスルで環境をつくらないと作用しない。いくら筋力が強くても、その環境が作れないとインナーマッスルは上手に作用しない。それを熱心に伝えるケビンの姿が印象的だった」と。

そして、たとえ選手でなくても、選手と何一つ変えることなく、同じ熱量でトレーニングに臨んでいたケビンから、クライアントへの物事の伝え方を学んだと教えてくれた。一つの動作、種目を多角的に見ていくことが重要で、その修正方法はより明確となって階層分けされていく。アシスタントで学んだトレーナーとしてのスキルは、日頃の自身のセッションにも活かすことを忘れず、伝え方を階層分けし、細かく伝えることを意識しているそうだ。その結果、クライアントの理解度が向上し、コミュニケーションが円滑になる。そうすると、目的のカラダ、目的までの期間を短く設定できるようになる。お客様はケビンのトレーニングを受講することで、必ず新しい発見とトレーニングに対するモチベーションが上がると確信していた。

カラダの使い方を学ぶということは、これまでの自分自身を知り、正しく整え、そこからスタートして様々な課題に取り組むということ。そのために乗り越えるべき高いハードルがあることも理解できる。そして、新しい発見を得たときには、これまでよりも明らかにグレードアップした自分になるのだろう。

ARCHIVES

- 047 ケビン山﨑が語る「正しいトレーニングから得られるもの」

- 046 進化したTOP SHAPE PROGRAMの検証/考察

- 045 進化したTOP SHAPE PROGRM③

- 044 進化したTOP SHAPE PROGRM②

- 043 進化したTOP SHAPE PROGRM①

- 042 Over-All Muscle Training

- 041 神経系トレーニング

- 040 ケビン山崎が語る「これからのフィットネス」

- 039 SprintのためのTraining

- 038 スポーツスペシフィック

- 037 パーソナル・トレーナー養成講座 (実技編)

- 036 パーソナル・トレーナー養成講座 (理論編)

- 035 STRIKE ARTS PROGRAM 【3D】 ~Boxing/Kicking編~

- 034 STRIKE ARTS PROGRAM 【3D】

- 033 ケビン山崎が語る 「パーソナル・トレーナーの歴史と未来予想図 ②」

- 032 ケビン山崎が語る 「パーソナル・トレーナーの歴史と未来予想図 ①」

- 031 Personal Trainer Bible

- 030 ケビン山崎が語る「新しいフィットネスとは」②

- 029 ケビン山崎が語る「新しいフィットネスとは」①

- 028 Athlete Body Make Program(ABMP)で得られるもの

- 027 ケビン山崎が語る 「野球人金子千尋」

- 026 3週間でカラダを変える肉体改造メソッド

- 025 GOLF PROGRAM 【3D】

- 024 女子レスリング 金メダリスト 志土地真優 × ケビン山崎

- 023 アスリートのサポート

- 022 フィットネスのための神経系トレーニング

- 021 Athlete Body Make Program(ABMP)

- 020 Personal Trainer Kevin Yamazaki

- 019 MUSCLE BIBLE 筋肉伝道師の最終解答

- 018 向田真優選手×ケビン山崎

- 017 神経系トレーニング ~一般人は強度の低いアスリート~

- 016 安樂智大選手 × ケビン山崎

- 015 トレーニングの進化②

- 014 The 一刀流 ~Propulsion Drive~

- 013 武尊選手進化のカギ

- 012 トレーニングの進化 ①

- 011 トレーニングの進化

- 010 Mr. Steve Swanson

- 009 Athlete Training Report Vol.1

- 008 若返るということ~体内復元~

- 007 ATHLETIC REPUBLIC

- 006 武尊選手×ケビン山崎

- 005 目指せATHLETE BODY

- 004 TOTAL Workout

- 003 最先端のトレーニングとは

- 002 高山勝成選手×ケビン山崎

- 001 挨拶