NEWS / TOPICS

「神経系トレーニング」と聞いて、あなたはどんなトレーニングを思い浮かべるだろうか?

スポーツ選手のためのトレーニングだったり、パフォーマス向上を目的とする特別なトレーニングを想像する人も少なくないだろう。

40年近くトレーニングに携わっている、トレーニングのスペシャリスト ケビン山崎に聞いてみた。

トレーニングには大きく分けて無酸素運動、有酸素運動がある。

これは動きに対するエネルギー源と所要時間をベースに区別される。2つの運動のうち、無酸素運動は強度が高く、結果を追求するためには分かりやすい運動だとケビンは答えた。

無酸素運動に着目したケビンはこうも語る。

無酸素運動そのものも、目的に応じていくつかの手段(トレーニング)に分かれている、と。

ひとつは、筋肥大を目指すウエイト・トレーニング、そしてもうひとつは、脳と筋肉の連携を向上させて扱える筋肉を増やし、活性化させる神経系トレーニングだ。

神経系のトレーニングでケビンが用いる最もポピュラーなトレーニングがスプリント・トレーニングだ。これは、Super Treadmill Training(スーパートレッドミルトレーニング)とも呼ばれる、「走る(ダッシュ)」を軸につくられたトレーニングで、日本ではTOTAL Workoutだけが所有している高速・高傾斜トレッドミルを用いたケビン山崎独自の神経系トレーニングメソッドである。

適切なフォームを意識してカラダを動かすことで、脳(神経)と筋肉の連携が上がり、同時間で考える量、使わなければならない筋肉量が飛躍的に向上する。

難易度を上げるために、バックペダルトレーニングという後ろ向きに走るトレーニングを導入することにより、フォワードのスプリント・トレーニングと比較して最大200%の筋肉の活性を誘発する。フォワードとバックペダルを組み合わせてトレーニングすることで、最短で、最も効率良く、トレーニング効果を出すことができる。

また、Super Treadmill Trainingはインナーマッスルから動きをつくりだすという特徴がある。インナーマッスルは不随筋と呼ばれる自らの意思で動かすことができない筋肉だが、ある環境下においてはインナーマッスル自体をコントロールし、意識的に動かすことが可能となる。インナーマッスルは静止した動きの中では作用することがなく、動きの中ではじめて作用する。つまり、すべての動作はこのインナーマッスルが始動することでつくりだされ、持ち合わせる筋肉の使い方にフォーカスすることでパフォーマンスを著しく向上させることができるのだ。勿論それはフィットネスへの応用も可能で、多くの人の日常に役立つ。

ケビンはこれまで多くのスポーツ選手にこのトレーニングを導入し、成果を上げてきた。

そしていつしか、この神経系トレーニングはスポーツ選手だけのものではなく、一般的に健康になりたい人や、美しいカラダを手に入れたい人などにも最短の結果を出せるのではないか? と考えるようになった。それは、「一般人を強度の低いアスリート」と位置づけるようになった彼のメソッドにつながる。

スポーツ選手が必要としているパフォーマンスの向上は、一般の人にとっても、日常生活が楽になり、これまでできなかったことができるようになるという達成感を感じられるものになる。

決して特別な人だけのものではないのが神経系トレーニングなのだ。

2021年の終わりごろから、ケビンはTOTAL Workout内に「Athlete Body Make Program」と題して、スポーツ選手のトレーニングをフィットネスに応用したプログラムを実施している。

受講する方が得られる最大の能力とは、「カラダの使い方を学び、身につけること」だ。

ウエイト・トレーニングは一切実施せず、神経系のトレーニングのみを行う。趣味で行うスポーツのパフォーマンス向上は勿論、不調だったカラダの部位がよくなることや、カラダのカタチが変わり、より「しなやかでかつアクティブな自分」になれると評判だ。

自分自身の可能性が広がるコンテンツとして大いに興味が持てる。

直径73mm、重さ143gのボールが100km/h以上でフィールドを駆け巡る。そんな野球において、投手は自身のカラダひとつでボールに「速度」「変化」を与え、タイミングをコントロールし駆け引きを繰り返す。

チームが優勝争いを展開するシーズンで一翼に名を連ねたプロ野球、楽天イーグルスの安樂智大選手は、ケビン山崎とのトレーニングで更なる進化を求めている。

安樂選手がケビン山崎とトレーニングを開始したのは2018年。ケガから復活した安樂選手は真っ直ぐに目標を見据えていた。本来のパフォーマンスを最大限引き出すプログラム「Athlete Tuning Method®︎」 (Redcordを活用)で、一層深いところからカラダと向き合い投球に落とし込んだ。

そして今、安樂選手の目標は「より沢山の筋肉を使うこと」だ。

これは、バイオメカニクスの観点からピッチングをひも解き、分解した動きを理解しなければパフォーマンス向上につなげることが難しい、といったプロアスリートでもなかなか困難な作業になる。カラダを物体として捉えると、骨、靭帯、腱、筋肉と脳、そして脳とそれらを繋ぐ神経が動きに直結する要素である。

ケビン山崎はその中でも、「筋肉」と「骨」に着目し、脳でコントロールができる状態を理想とする。重心移動による動作エネルギーを、更に効率良く加速させる為に筋肉を利用し、反発力を加えようという方法であるが、これは矢を放つ際の「弓」をカラダと捉えるとわかりやすい。通常通り矢を引いたところから、更にもう一段引くのだ。そしてそれだけでは終わらず、矢を放ったその瞬間に、弓自体を前に押し出して更に加速させるような取り組み− これを単純な弓矢ではなく、ケビン山崎は複雑な関節や筋肉が入り乱れる人間のカラダで行うアプローチをしようというのだ。

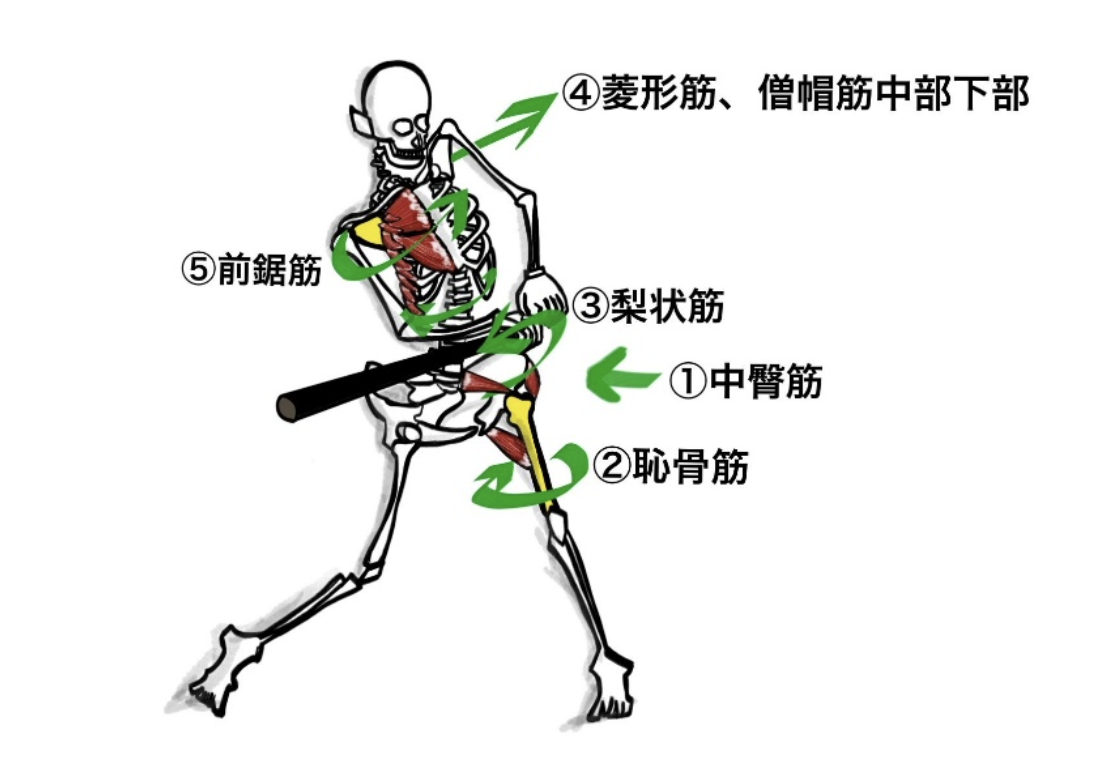

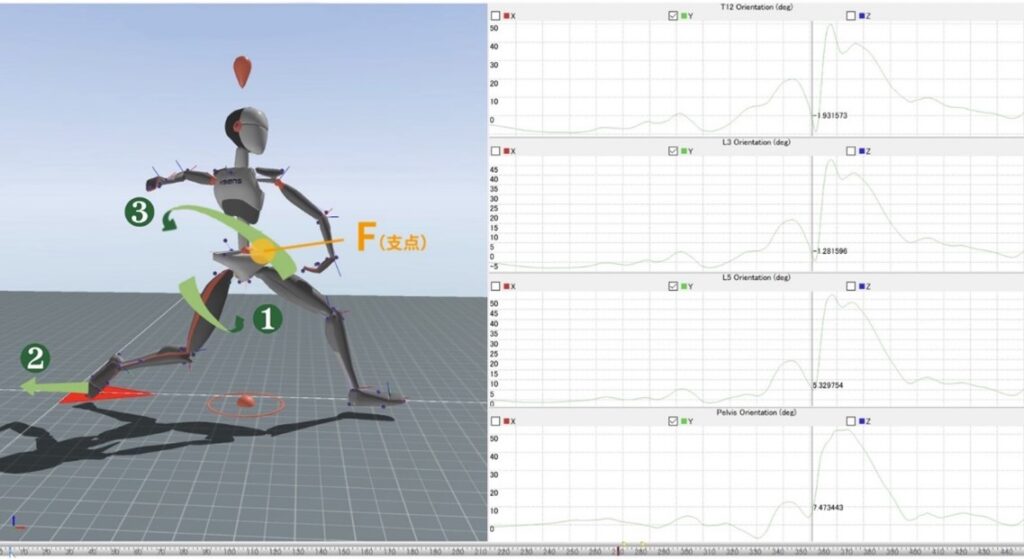

具体的には下記3工程に取り組み、ピッチングに落とし込んでいる。

1. Screw in 股関節に重心を正しく乗せ、力を溜める

2. Crunch 上半身を利用し力を溜め、支点の移動が起こる

3. Rotation 3Dな捻れを利用し、爆発的なパワーを生む

軸足の股関節で生み出したパワーをいかに指先まで伝えるか、これには安樂選手も、繊細かつ大胆な筋肉のコントロールが求められている。それぞれの部位に違ったベクトルと時差が生まれることで、単純に動作したときとはまるで違う感覚を得ることができる。

カラダのパワーを生み出すために、筋量を増やすのではなく、筋肉の使い方でボールへの力が増すのだから面白い。無理に筋出力をしていないため、脱力すべきところはより脱力しながら加速ができて随分と楽になる。加えて、バッターから見ればタイミングも変わるなど一石二鳥以上の内容だ。

このように、安樂選手のトレーニングはバイオメカニクスの最先端であり、またその進化の裏に見える強力な肉体を操る技巧からは目が離せない。

今回は、前回に引き続きトレーニングの進化をベースに話を進めていきたい。

スタンダードなウエイト・トレーニングで筋肉をつくり、スピード・トレーニングで動けるカラダをつくるというところまでは、これまで述べてきた通りだが、動けるカラダにもその質に目を向けると、ある一定のランクをつけることができる。

例えば、まっすぐに走るということや、上に跳ぶという直線的な動きにおいてのカラダの使い方に比べ、カラダを捻る動作というのはより多くの筋肉を使い、同時にインナーマッスルを使うことになる。つまり複雑化された動きは、それだけコントロールが難しいということだ。インナーマッスルがうまく作動するからこそ、アウターとして働く筋肉が動かされるわけなので、キーポイントはこのインナーマッスルにある。

神経系のトレーニングではスーパートレッドミルにおけるスプリントを用いたように、もう一段階複雑化された動きには、例えば捻りの代表格であるスウィングだ。日頃意識したことのない筋肉ばかりをより深く捻るという動作。それを理解することは容易ではない。そして最終的に、その捻りの強さとタイミングにおいてバットを持ちボールを打った際のパワーの生まれ方が大きく異なることにも気付くことになる。

また、このトレーニングが現在発見されている動きの中で最も難しいと想定してよいだろう。最も困難なこのインナーマッスルの動きを理解することができたとき、すべての競技においてそのパフォーマンスが向上する。勿論一般の方においても同様にしてカラダの使い方を熟知すると、カラダに起こる不調(肩こりや腰痛、ひざ痛など)から解放される。

そういったメリットとは反対にデメリットとして挙げられることは、習得するまでに時間がかかるということだ。しかし、ケビン山崎は自身のコンセプトでもある『最短で最大の結果』にこだわり、習得できる時間の短縮に一つの解決策を見出したのだ。

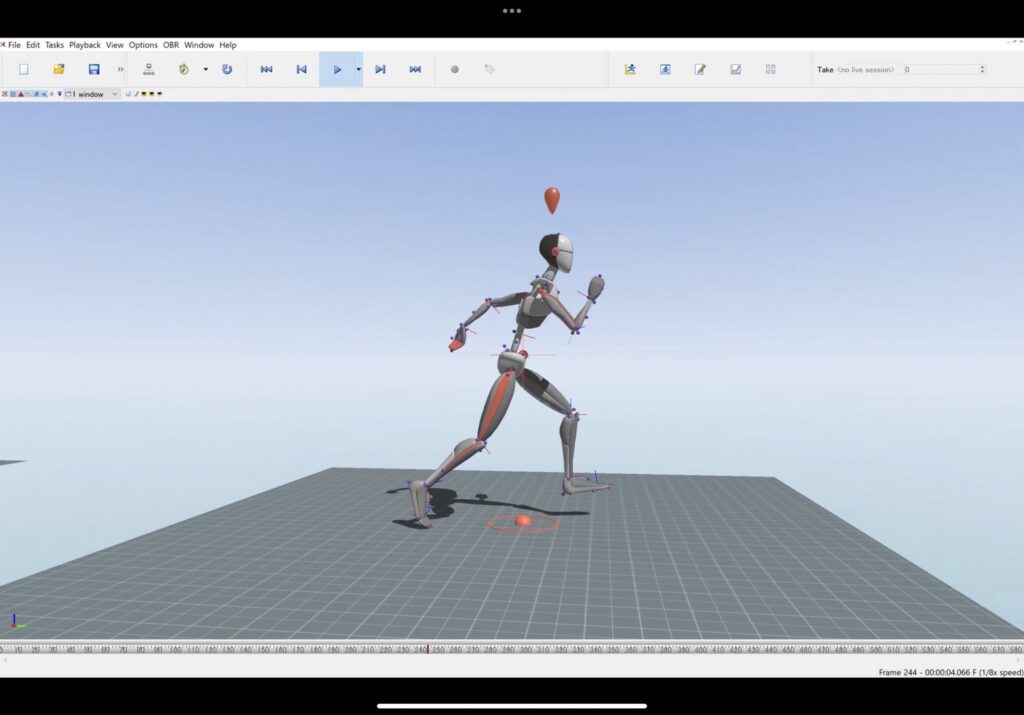

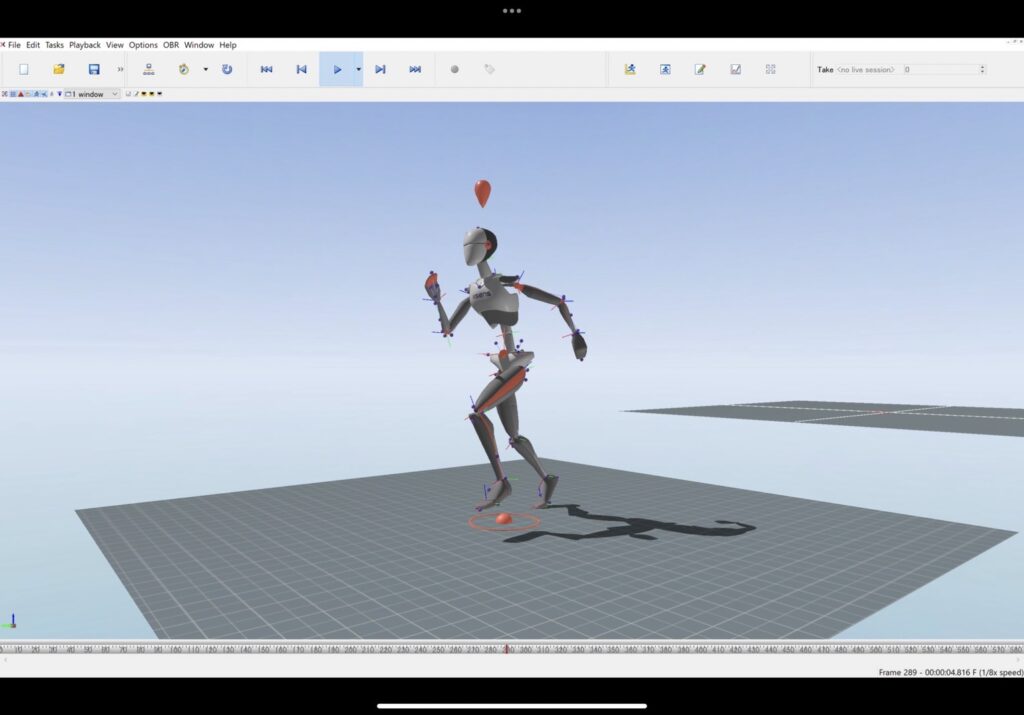

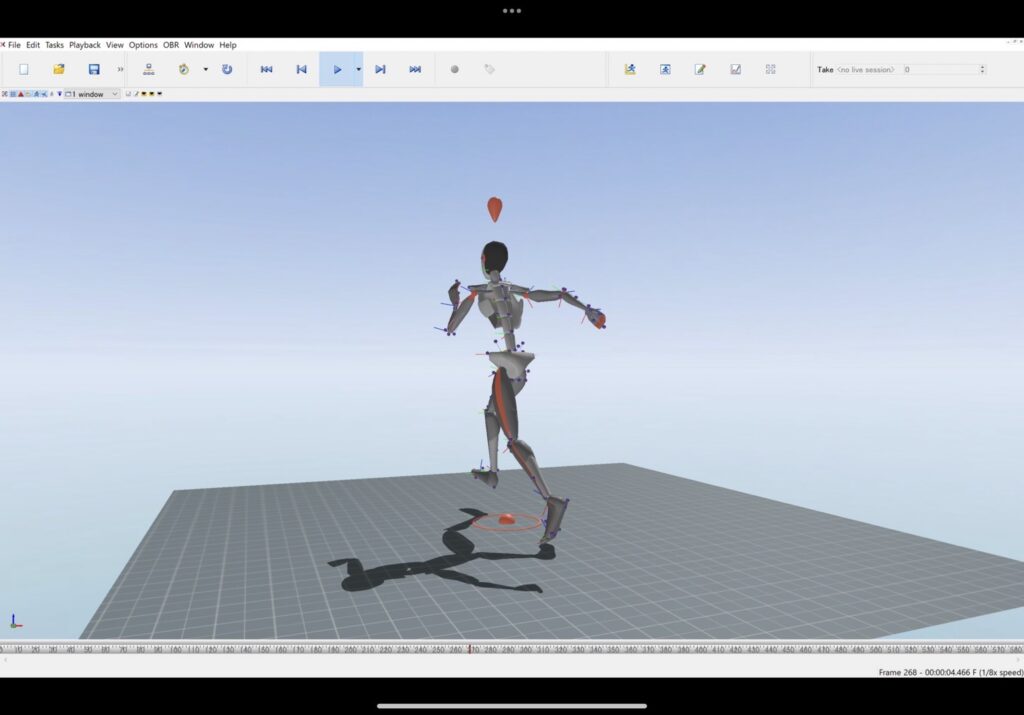

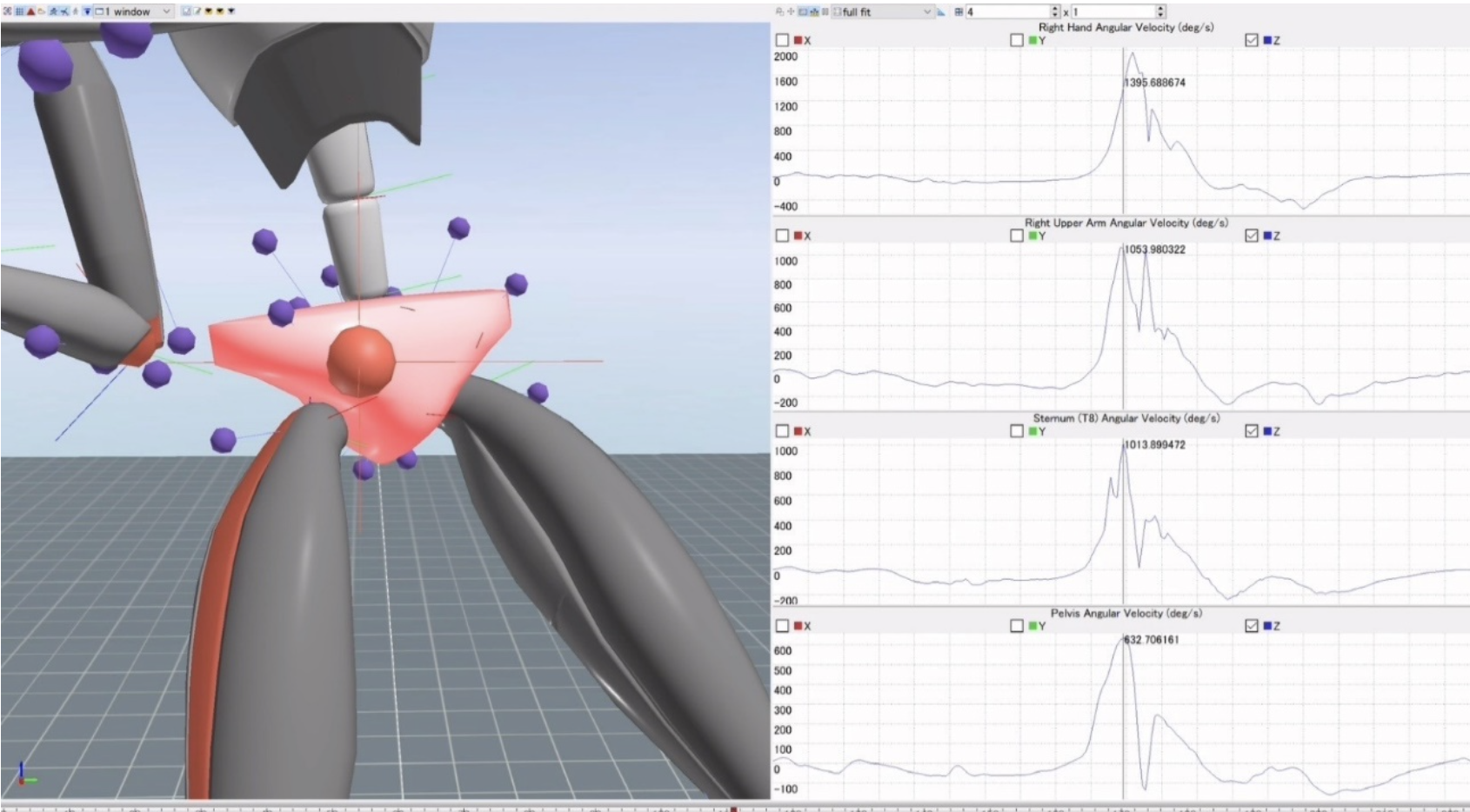

これまでの動作分析のように二次元といわれる動画の画面をベースに解析ソフトを利用することとは違い、三次元(3D)の世界でそれを実現するということだ。High Speed 3D Motion Capture を使用することで、捻りに欠かせない骨盤の動きが立体的に理解することが可能となる。

骨盤の回転速度、傾きなどを可視化、数値化することで断然理解の幅が広がる。思い付きや感覚では解決できないこの問題に対して、より脳を使い神経回路を通して筋肉にシグナルを送るプロセスを徹底解析した。

ケビンは脳を活性させ、潜在能力を引き出し、最終的にこれまでよりレベルの高いカラダの動かし方を学ぶことこそが、新時代のトレーニングだと考えている。

二刀流として野球界のみならず、世界中を熱狂させた大谷翔平選手。何故あのような目覚ましい活躍が可能だったのか?

最新のメソッドを元にケビン山崎が分析を行い、紐解くと実に面白い結果となる。その分析結果をケビン山崎はこのように表現する。

『彼は二刀流ではなく、The一刀流である』

身体から力を生み出す手法として、Propulsion Drive(推進駆動)という手法がある。これはピッチャーがリリースポイントでいかに100%の力を効率良く持ってくるか?を考える上で、非常に重要なプロセスである。

特に大谷翔平選手のように平均球速150kmを超えるピッチャーの場合、筋力に頼るのでなく、効率良く全身の筋肉の運動連鎖を起こさせることが必要となる。重要なプロセスは下記3つで、この一連の力の出し方をPropulsion Driveと呼んでいる(下記の図を参照)。

① 軸足を内旋させながら下方にプッシュする。

② 内旋し下方に圧力がかかった状態で、地面をプッシュする。

③ プッシュした力の反作用でLower Torso(体幹の下側)が軸足と逆回旋を起こす。

これにより、身体の内側から大きなうねり、てこの原理、反作用が生まれ、速球に繋がっている。そして分析を進めていくと、大谷翔平選手は、この160kmを超える速球を生み出せる身体の使い方をスイング時でも使って、力の増幅を行っている。という事実が分かる。

ピッチャーとバッター、二つの役割を果たしているから二刀流と呼ばれているのだが、このPropulsion Driveの身体の使い方をピッチャーとバッターを実践しているだろう大谷選手は、バイオメカニクス的には、唯一無二の『The一刀流』と言える。

「力強さ」「俊敏性」「爆発力」に「持久力」、対戦相手との空気感や作戦に至るまで多くの要素でトップクラスの能力が求められる格闘技。

武尊選手がケビン山崎とトレーニングを始めたのは、4年前。試合があるごとに最後の追い込みをかけるためのトレーニングと、試合当日のカラダの調整が目的でケビンのところへ通っていた。

しかし、今回はその取り組みに変化が見られた。試合前の短期集中トレーニングではなく、半年間という期間でピークをつくり出そうというものだ。

これはパワーを増やすというより、回復力の飛躍的向上が一番の目的となる。短い時間の中で最大のパフォーマンスを出すとなると、短時間での回復、時間内での活動量の増加が必要となる。それらを可能とすることに今回は取り組んだ。

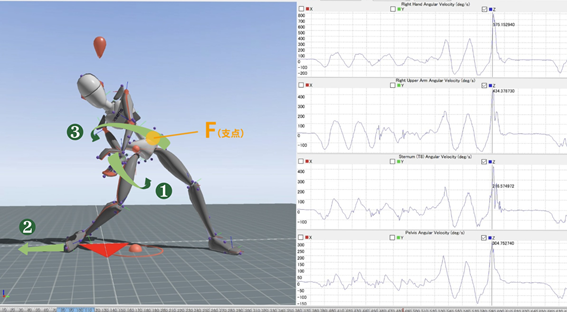

回復力が上がると、日ごろの練習時のスパークリングにおいても、これまでよりも格段に良い状態で実施できていると感じるようになる。つまり今回は長期間を通してフィジカルの底上げが徹底的にできたということを意味する。また、武尊選手とケビンの取り組みには続きがあって、武尊選手が感覚で行っているパンチやキックにおいて、その分析を立体的に行うことで、弱点や強化ポイントを明確にした。

感覚的なものを数値化、可視化することで、自分自身の改善ポイントが明確になる。それは動画撮影という二次元の世界では解明できなかった技術だ。武尊選手に搭載された3Dのハイスピードカメラは動きを三次元で表し、カラダの中を立体的にみることができる。

骨盤の傾きを立体的にみることで、どのくらい体重が乗せられているか?そこからのキックはどのくらいの威力になるか?が分かる。また、左右差をうまく利用する方法や、相手の攻撃をいかに自分の力に変換できるか?なども明確になるというからすごい。

武尊選手のトレーニングは、まさにテクノロジーとの融合。強さの裏に見える最先端のトレーニング技術と彼の適応能力に、これからも目が離せない。

今回は、トレーニングの進化を述べる上で欠かすことのできない、各トレーニングについて詳しく述べることにしよう。

「目的」をゴールとするなら、トレーニングは間違いなく手段である。

その手段においては、理解し、納得するほど結果が出るとケビン山崎は言う。

まず念頭に置いておかなければいけないことがある。それは、トレーニングは常に「アップデイト」と「アップグレイド」を繰り返しているということだ。「アップデイト」は一つのトレーニングカテゴリー内における進化や発見のことを指し、「アップグレイド」はこれまでになかった要素、つまり新しいトレーニングカテゴリーが新設されることを意味する。

ここでは、ケビン山崎がつくり上げてきたトレーニングメソッドの「アップグレイド」に着目し、話を進めていきたい。

1986年、パーソナル・トレーナーとしてアメリカで活動をしていたケビンのところには、外見を変えたい人、健康になりたい人、パフォーマンスを上げたい人が集まってきていた。それらすべての人々に共通して必要だったことが『筋肉をつけて、代謝を上げる』ということだった。筋肉の量で外見は変わるし、代謝が上がるとさらに効率も上がる。健康とは明らかに代謝の高さを示すものであるし、パフォーマンスの基礎は筋肉量に比例する。だからこそ『筋肉をつくる』。それがカラダづくりの入り口になるのだ。

今や多くのトレーナーがそうであるように、普遍的にベースを構成するのはやはり『筋肉をつくること』を目的とした『Weight Training』である。最も効率良く筋肉を増やす方法として、ケビンが自身のメソッドでこだわったのは、リフティングの仕方とトレーニング部位の選定、セットの組み方だ。単純に重りを持ち上げるのではなく、効率よく筋肉を肥大させることをポイントとした。

生み出すエネルギーは重いものを持ち上げれば上げるほど大きくなる。よって1kgでも重いものを挙上することで筋肉をたくさん使い、回復も必要になる。それが筋肥大に有効な働きをすることをケビンは知っていた。下半身から上半身に力を連動させ、動きの中でウエイト・リフティングをすること。これを「Muscle in Motion」と名付け、そこにこだわった。

下半身の力を上半身に伝えるには反動に似た動きが必要になる。反動を使って1kgでも重い重りを挙上することが結果を左右するということだ。そして、最も筋肥大につながる挙上回数を10回に設定し、1回1時間、週に3回、3週間。そのセッティングが効率良くかつ効果的であることを発見したのだ。いつしか、それがトータル・ワークアウトのウエイト・トレーニングのベースとなり、多くの人が実践することで、結果を出し続けることへ繋がっていった。

1990年に入ると、ケビンのトレーニングメソッドが大きな転機を迎えることになる。それは、できた筋肉に神経を通す『神経系』のトレーニングだった。ケビンがアメリカで活動をしていたころからアスリートのクライアントが多く、中でもアメリカンフットボールの選手を中心に、大きなカラダでスピーディに動ける能力を求められる競技が多かった。

今でこそ、カラダが大きくても素早く動ける選手はそう珍しくはないが、一昔前までその能力には限界があると考えられていた。つくった筋肉は鎧のようなもので、神経を通さない限り役目を果たさない。実際に筋肉をつけたからと言って、ホームランが打てるわけでもなければ、ボクシングでノックアウトできるわけでもない。自らが持つ筋肉をどのようにコントロールできるか?が重要となる。

1990年、神経系を開花する画期的なトレーニングマシンに出会うまで、ケビンは試行錯誤しながらも、この神経系のトレーニングを取り入れていた。一例としてあげられるのが『パワーリフティング』だ。『パワーリフティング』は、2つ以上の筋肉を順番に100%使っていくことで出力が決まる。うまく筋肉連動ができたとき、思いもよらない力が出る。理にかなった方法で多くのトップアスリートは神経系を鍛えていった。しかし、この方法には唯一欠点があった。習得に時間がかかるということだ。

1993年、ケビンが出会った活気的な神経系のトレーニングというのは、 Athletic Republicのスーパートレッドミルを使ったものだった。つまりダッシュをする筋肉を学び、その筋肉の連動を良くしていくことで、自然とスピ―ドが増加し、カラダにキレが生まれるというものだ。パワーリフティングで神経系を良くすることよりも2.5倍速く、同じ結果を得ることができるというのだからすごい。

ケビン山崎のトレーニングメソッドが静から動へ動き出した瞬間であり、『アップグレイド』された瞬間だ。この革命によって、ケビン山崎はより多くの目的をより短時間で叶えるカラダを提供できるようになる。トータル・ワークアウトというジムをつくり、そこで指導する数多くのパーソナル・トレーナーも一人残らず、『スーパートレッドミル』を用いた神経系の処方を習得している。

トータル・ワークアウトが他にないトレーニング結果を短時間で出せる秘密がここにあったのだと確信した。そして今、それがトータル・ワークアウトのトレーニングにおいてスタンダードとなっている。

「痩せたい」「筋肉をつけたい」「健康になりたい」

私たちのなりたいカラダを手に入れる手段として存在しているのがトレーニングだ。

ネットで検索すると、山の様に出てくる。

どれが正しくて、どれが間違っているのか?を見極めるは難しく、どれが最も効果的なのか?を知ることは至難の業だ。

ケビン山崎は今の情報社会で、このトレーニングの表現にやや戸惑いを感じている。

人のカラダが進化するように、トレーニングも進化しなければならない。というのがケビンの口癖だ。そして、進化はトレーニングのコンセプトや、それに伴うベースがあるからこそ形にすることができる。つまり「メソッド」がなければ進化はないということだ。

世の中に知られているケビンのメソッドは、ある一定のところで止まっている。

知られている部分は、分かりやすく、多くの人の第一段階で希望を叶えたからかもしれない。ウエイト・トレーニングと高タンパク質食で得られる効果は誰もが知るところである。

しかし、実はそれはケビンのトレーニングメソッドの中ではほんの入り口でしかない。

トレーニングは鍛えて、つくるというイメージが強いが、進化の先には、その人が持ち合わせている能力の復元や潜在能力までを呼び起こすことが含まれている。

そもそも、人間の筋肉は幼少のころにできた筋繊維から、その数が変わることがない。筋肥大とは決まった数の筋繊維自体が太くなる現象をいう。

筋繊維が太くなったことで、より力を発揮できたり代謝が上がったりと得られるものは非常に大きい。最終的には外見までも変化させ、活動力が向上する。

しかし、それが人間の持つ限界ではないのだ。

太くなった筋肉に神経を通すことで、運動神経が向上する。

キレが良くなり、ジャンプ力やダッシュ力の向上へダイレクトにつながる。

これらはアスリートにとっては分かりやすく必要な要素だが、一般の人にも必須だとケビンは言う。

なぜなら、日常生活において運動神経が向上することは、活動の幅を広げ、これまで大変だと感じていた肉体的な要素がすべて楽になるからだ。勿論、代謝だって容易に上げられる。

つまり、一般の人も強度の低いアスリートとして「動けるカラダ」を手に入れることで、カラダづくりをコンプリートさせて欲しい。そんなケビンのトレーニングメソッドは大きく4つに分類されており、順番にクリアすることで理想のカラダを完璧に手にすることができる。

それぞれのトレーニングについては、次回以降に詳細を述べていきたい。

ケビン山崎がパーソナル・トレーナーという職業についたのは、今から35年前になる。

見様見真似で始めたウエイト・リフティング、そこから変化する自分自身のカラダをきっかけに、パーソナル・トレーナーになった。

「TOTAL Workout」というMethodは、彼がさまざまな目的を持った人の肉体改造に携わり、パーソナル・トレーナー人生をかけて一つ一つ丁寧に積み上げてきた「カラダを進化させるための方程式」みたいなものなのだろう。

Methodは一貫性を持ったコンセプトの基に成り立ち、進化を繰り返す。

ケビンは常にトレーニングの研究が盛んに行われているアメリカ西海岸とのパイプを強固な物として位置づけ、そこから離れないことに固執している。中でも、ケビンにとって運動生理学の基礎を衝撃的な形で進化させた「神経系トレーニング」は、「TOTAL Workout」の考え方の中心となっている。

「神経系のトレーニング」を通して重大な出会いがあった。

1993年、ケビンの前に現れた青年は、一日中「走る人メカニズム」を考えているようなバイオメカニクスにとりつかれたエンジニアだった。

彼の名前は『スティーブ・スワンソン(Steve Swanson)』。神経系のトレーニングに用いられるスーパートレッドミルのプログラミングをする役割を担っていた。

走るだけで神経系を向上できるという画期的な結果をもたらすスーパートレッドミル。それをケビンはアスリートだけでなく、一般の人達のカラダづくりに組み込むアイデアをスティーブに告げた。競技力の向上は一言で言うとパフォーマンスアップとされる。パフォーマンスは日常生活を送る我々一般人にも大きな助けとなる。それをトレーニングで得られるものとして表現したかったのだろう。

ケビンはスティーブに課題と仮説をいくつも持ちかけた。それに応えるスティーブは、着地した足と接地面を解析できるような実験装置を手掛け、実験で得たことをベースに、より効率的に結果を出す方法を共に考えてくれたという。

そんな風に、二人は現在に至るまで、常に「進化」を目的にMethodをアップグレードしている。

経験は積み重ねていくものだが、ある地点から発想するためのきっかけへと変化し、まだ誰もが取り入れていないことを見つけ出すことにつながる。結果を出し続ける「TOTAL Workout」のMethodを理解する仲間の存在が大きいとケビンは言う。

そして同時に、そのMethodを正しく伝えて、やる気にさせる能力をもった人こそが、必要とされるパーソナル・トレーナーなのであろう。

大一番。まさに全てを左右する試合に向けて、武尊選手のフィジカル・トレーニングがスタートしました。武尊選手にとって圧倒的なフィジカルの強さは大きな武器です。この武器を更に向上させ、試合の最後まで相手よりキレ、パワー、アジリティーが上回り続けることが非常に重要となります。

今回のトレーニングでは、前方方向に爆発的な突進力を生む為に必要な、温存した力を発揮させる能力を主軸に構成をしています。ハムストリング、大殿筋でまず力を溜めこむ為に、傾斜のついた高速トレッドミルを後ろ向きでスプリントする『バックペダル』を導入。更にそこで得た力をきちんと前方方向に活かしきれているかを、エクササイズ及び定量評価が出来るマシンである『バーサ・プーリー』にて実践レベルまでカラダの使い方を昇華させていきます。

パワーのレベルを数値的に評価する事で、現状と理想の課題が明確化します。

K-1絶対王者の武尊選手。まだまだ伸びしろのある驚異の肉体と心。

進化が楽しみでなりません。

今回のTOPICSでは、現代社会における「アンチエイジング」について、ケビン山崎氏にインタビューをした内容をまとめてみた。これを読むと、あなたの想う「アンチエイジング」が少し違った意味を持つかもしれない。

ケビンさんにとって、アンチエイジングとは?―

僕は、来月70歳になります。

中国の唐時代の詩人の何とかって人の一節に「人生七十古希稀なり」というフレーズがあるように、どうやら昔の人にとって70歳というのは類い稀な存在だったのでしょう。ふと自分を振り返ると、去年の自分よりも血液はキレイになっているし、人間ドックの結果も問題ない。やる気だってみなぎり、まだまだここから飛ばしていけるって思う。そんなに長生きしてきた感覚もなく、高齢者といわれてもピンとこないですね。

「エイジング=歳をとること」に対してアンチになるのではなく、今の自分を分析し、そもそも持ち合わせていた自身の能力をどう呼び起こすか?という「体内復元」を実践することが重要ではないか?と思います。

筋肉をつけたり、体力がついたり、肌の衰えを抑えることだけが若返りではなく、その人の動きがどうあるか?が年齢をダイレクトに表す気がします。

動きが年齢を表す?―

見かけを整えることは、表現の最終アウトプットとして大きな手助けになります。しかし、それだけでは、根本的に若さを表現することにはならないです。正しい姿勢、そこから動き出すスピードこそが、その人そのものとして表現されます。

僕は、筋肉を鍛えるトレーニング指導者だと思われがちですが、実はパフォーマンスの向上が専門です。筋肉は持っているだけでは使えない。筋肉は神経が通ってこそ動かすことができ、動かせるからこそ、活動的に見えるのです。

例えば、ダッシュできる70歳って、どうでしょう?ダッシュは筋肉をうまく連動させて使うことができたとき、それは誰でも手に入れられる動きなのです。人生の中で走ったことがない人っていないと思いますし、昔の自分を思い出せるコンテンツとして、取り組みやすい種目です。

ケビンさんがこれから伝えていきたいこと―

僕は主にアスリートのパフォーマンス向上をお手伝いしているのですが、彼らに指導する筋肉伝達について、クリニックの先生たちと議論することがあります。

筋肉の動きがスムーズになったとき、それをあと一押しするためにカラダの内側を整えることが、勝負を左右するからです。これは一般の方も同様で、オーソモレキュラーという分子栄養学でカラダに必要とされる栄養素をベースに、その失われたバランスをサプリメントや食事で補うという考え方です。

僕はそういったカラダの内側からのサポートと、筋肉を自身でコントロールできる能力の融合こそが「Good Aging」だと思っています。今後は予防医学とのタイアップで、質にこだわったカラダづくりを行い、パフォーマンスの向上を伝えていきたいと思います。

―

ケビン山崎は2000年、この日本にパーソナル・トレーニングという新しい風を吹かせ、「肉体改造」を世に広めた。

そして今、「改造」から「再生」へとMethodを進化させ、これから先の日本に『体内復元』という新しい風を再び吹かせてくれることだろう。

ARCHIVES

- 047 ケビン山﨑が語る「正しいトレーニングから得られるもの」

- 046 進化したTOP SHAPE PROGRAMの検証/考察

- 045 進化したTOP SHAPE PROGRM③

- 044 進化したTOP SHAPE PROGRM②

- 043 進化したTOP SHAPE PROGRM①

- 042 Over-All Muscle Training

- 041 神経系トレーニング

- 040 ケビン山崎が語る「これからのフィットネス」

- 039 SprintのためのTraining

- 038 スポーツスペシフィック

- 037 パーソナル・トレーナー養成講座 (実技編)

- 036 パーソナル・トレーナー養成講座 (理論編)

- 035 STRIKE ARTS PROGRAM 【3D】 ~Boxing/Kicking編~

- 034 STRIKE ARTS PROGRAM 【3D】

- 033 ケビン山崎が語る 「パーソナル・トレーナーの歴史と未来予想図 ②」

- 032 ケビン山崎が語る 「パーソナル・トレーナーの歴史と未来予想図 ①」

- 031 Personal Trainer Bible

- 030 ケビン山崎が語る「新しいフィットネスとは」②

- 029 ケビン山崎が語る「新しいフィットネスとは」①

- 028 Athlete Body Make Program(ABMP)で得られるもの

- 027 ケビン山崎が語る 「野球人金子千尋」

- 026 3週間でカラダを変える肉体改造メソッド

- 025 GOLF PROGRAM 【3D】

- 024 女子レスリング 金メダリスト 志土地真優 × ケビン山崎

- 023 アスリートのサポート

- 022 フィットネスのための神経系トレーニング

- 021 Athlete Body Make Program(ABMP)

- 020 Personal Trainer Kevin Yamazaki

- 019 MUSCLE BIBLE 筋肉伝道師の最終解答

- 018 向田真優選手×ケビン山崎

- 017 神経系トレーニング ~一般人は強度の低いアスリート~

- 016 安樂智大選手 × ケビン山崎

- 015 トレーニングの進化②

- 014 The 一刀流 ~Propulsion Drive~

- 013 武尊選手進化のカギ

- 012 トレーニングの進化 ①

- 011 トレーニングの進化

- 010 Mr. Steve Swanson

- 009 Athlete Training Report Vol.1

- 008 若返るということ~体内復元~

- 007 ATHLETIC REPUBLIC

- 006 武尊選手×ケビン山崎

- 005 目指せATHLETE BODY

- 004 TOTAL Workout

- 003 最先端のトレーニングとは

- 002 高山勝成選手×ケビン山崎

- 001 挨拶